Parler des livres qu’on n’a pas lus

(merci Pierre Bayard...)

Qui n’a jamais fait semblant ?

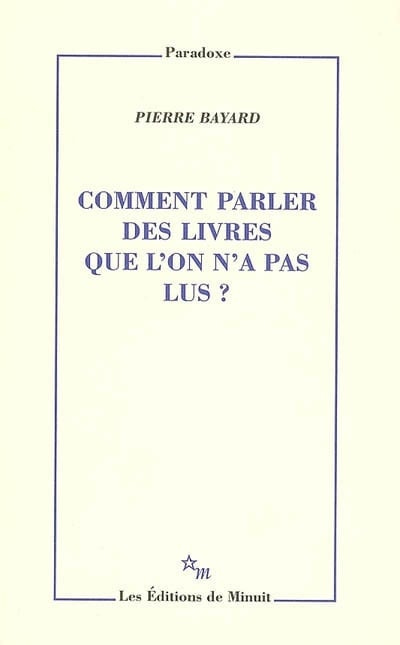

On hoche la tête, on lance un petit « oui, oui, je l’ai lu, quel bouquin fantastique ! », alors qu’en vérité, on n’a même pas parcouru la quatrième de couverture. C’est presque un rite de survie culturelle : la prétention d’avoir lu. Et c’est précisément ce que Pierre Bayard, professeur de littérature, nous propose de regarder en face, avec humour et érudition, dans son essai au titre provocateur : Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?

Son pari ? Nous libérer de la honte. Il affirme qu’il est non seulement possible, mais même nécessaire de parler des livres qu’on n’a jamais lus. Et il nous donne les outils pour le faire.

La non-lecture, une vraie notion

Bayard ne prône pas l’ignorance, mais ce qu’il appelle la non-lecture. Cette non-lecture n’est pas qu’un acte passif, un refus de s’asseoir en tournant des pages, mais bien plutôt un ensemble de manières permettant d’entrer en contact avec un livre sans le lire page après page. Un livre, dit-il, existe toujours dans ce qu’il nomme nos bibliothèques personnelles :

Collective, celle d’une culture, où l’on situe un livre par rapport aux autres (Hamlet, par exemple, fait déjà partie de notre mémoire collective).

Intérieure, ce que nous retenons de nos lectures passées, nos souvenirs, nos expériences.

Virtuelle, tout ce qu’on lit ou entend à propos des livres — critiques, conversations, réseaux sociaux.

En combinant ces trois bibliothèques, nous pouvons parfaitement parler d’un livre… même si nous ne l’avons jamais ouvert.

Lire, oublier, réinventer

Ce qui frappe dans l’essai de Bayard, c’est sa thèse radicale : lire, c’est déjà oublier.

Qui se souvient vraiment de tous les détails d’un roman lu il y a dix ans ? Nos souvenirs sont fragmentaires, déformés, réinterprétés. On finit par parler moins du livre lui-même que de ce qu’il a laissé en nous — ce qu’il appelle le livre fantasmé.

À bien y penser, ce n’est pas si éloigné de l’oralité des contes anciens, transmis de mémoire en mémoire, transformés à chaque génération. Chaque lecteur devient conteur. Chaque livre devient une réinvention.

Je crois Bayard… et je doute

L’essai est brillant, drôle, truffé de références. On y croise des écrivains qui ont parlé avec aplomb d’ouvrages à peine feuilletés. Et Bayard nous invite à faire de même, avec confiance, libérés de la culpabilité de ne pas tout lire.

Mais je reste un peu incrédule. Est-ce si simple ? Pour jouer ce jeu, encore faut-il avoir une solide culture générale et une bonne dose d’effronterie. Sans cela, la conversation peut vite tourner au ridicule. Ce n’est donc pas donné à tous.

Et aujourd’hui ?

Bayard écrivait en 2007. Mais son idée résonne encore plus fort aujourd’hui. Nous vivons dans un monde saturé d’opinions rapides : Twitter, critiques express, podcasts, résumés TikTok. La plupart du temps, nous « non-lisons » déjà.

Alors, peut-être faut-il cesser de voir la lecture comme une chasse gardée, et accepter que les livres vivent aussi dans ces détours : citations volées, résumés approximatifs, souvenirs embrouillés.

Après tout, si « un livre se réinvente à chaque lecture », comme l’écrit Bayard, il s’invente encore davantage à chaque non-lecture.

Vous pouvez l’entendre nous parler de cette drôle d’idée, sujet de ce bouquin (à lire… ou pas),sur le site de l’INA.

Ce petit livre au titre provocateur fut la première œuvre qui m’a été proposée au début de mon baccalauréat en Études littéraires. J’y ai vu un conseil d’initié : ne pas me laisser abattre par la masse de lectures à venir… et aussi une permission tacite de survoler parfois ce qui demande trop de temps et d’énergie, sans trop culpabiliser.

Et vous, ça vous est déjà arrivé de parler d’un livre jamais lu ?

Non, ce jeu m’est étranger. Je reste trop attaché au travail de l’auteur. Si je dois parler d’un livre, je préfère évoquer la résonance et l’empreinte qu’il a laissées en moi, plutôt que celles rapportées par d’autres.

Juste pour briller en société je dirai que j’ai lu tout « Johanne avec un T » meme si c’est pas vrai 😉🤣