Hésiode et l’utopie à rebours

Quand le paradis est bel et bien perdu

Et c’est reparti… Je vous préviens : mes cours risquent d’envahir mes billets. Celui sur Nelly Arcan attend encore son angle d’attaque. Mais l’utopie ? Ah, l’utopie… ce cours qui me fait un peu peur. Eh bien j’y suis déjà jusqu’au cou, avec des idées qui me semblent géniales (ou complètement délirantes, difficile à dire). Mais plongeons-y quand même : il faut bien commencer quelque part.

L’Utopie…. On l’imagine tournée vers l’avenir, faite de cités idéales et de citoyens modèles. Mais en lisant pour mon cours le poème d’Hésiode, Les Travaux et les Jours, j’ai découvert une utopie à rebours, non pas vers demain, mais vers hier.

Chez Hésiode, le monde est en décadence. C’est l’Âge de fer, le plus dur, le plus injuste des Âges. Les hommes se déchirent, la corruption et la discorde l’emportent, does it ring a bell?

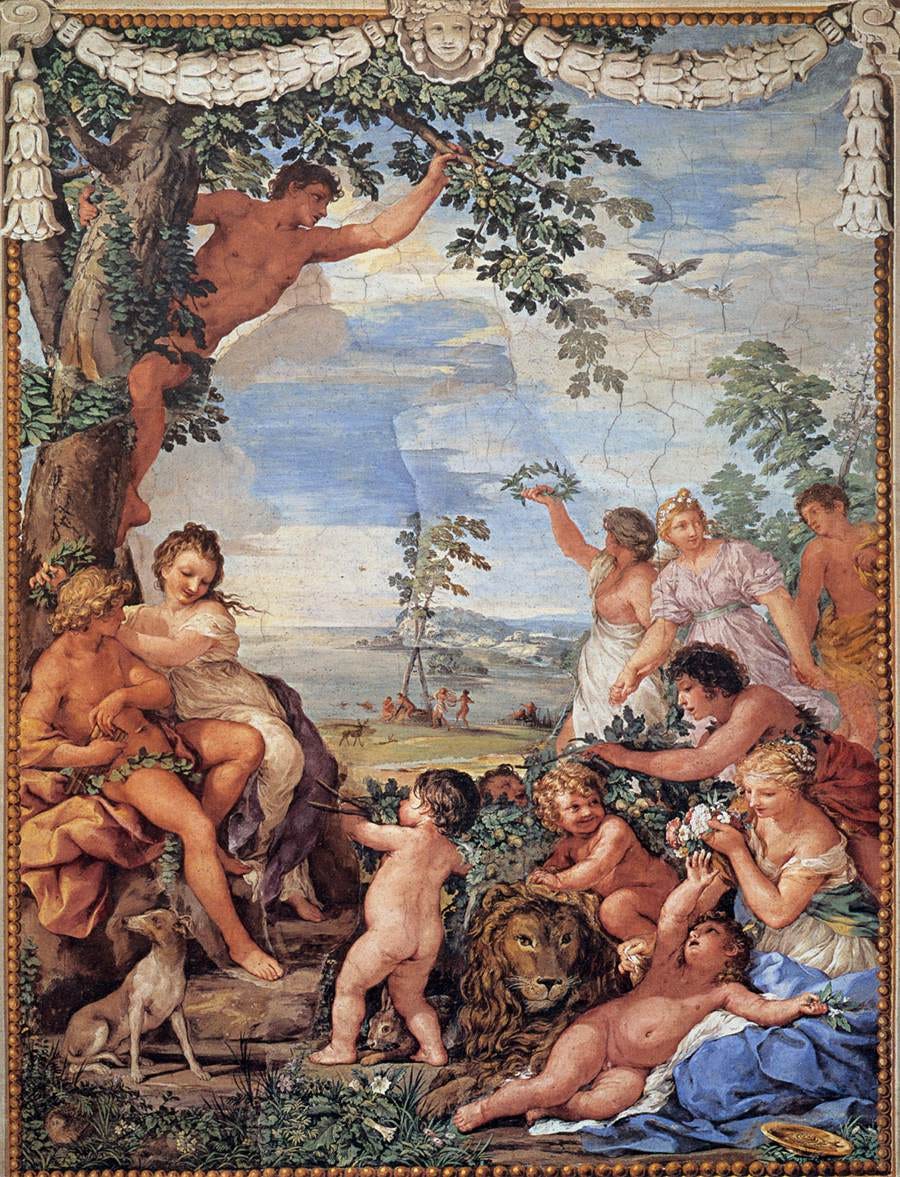

Mais derrière ces misères, il y a le souvenir d’un monde passé : l’Âge d’or, sous le règne de Cronos1, où tout coulait de source. “Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l’écart et à l’abri des peines et de la misère » (Mazon, v. 112–113, p. 87). Les gens ne connaissaient que l’abondance, la justice et la paix. Pas besoin de travailler : la terre donnait d’elle-même. Pas besoin de juges : la justice allait de soi.

C’est une utopie rétrospective. Ce n’est pas un projet, mais une idéalisation du passé, le fameux “C’était ben mieux dans mon temps!”.

Le rêve n’est pas devant, mais derrière. Le paradis (l’Utopia?) n’est pas une île à découvrir, mais un âge perdu à regretter.

Et ce rêve porte déjà une contestation. En exaltant l’Âge d’or et en rejetant l’Âge de fer, Hésiode oppose la beauté du passé à la laideur de son présent : « Je voudrais n’être point de ceux qui vivent au cinquième âge, mais être mort plus tôt, ou né plus tard » (Mazon, v. 174–175, p. 88). Par ce contraste, il suggère déjà qu’un autre rapport au monde est nécessaire. Son utopie n’est pas géographique, elle est éthique. Elle est une exhortation à rendre le réel plus supportable.

En lisant Hésiode, je comprends que l’utopie n’est pas forcément un lieu imaginaire. Elle peut être un regard, une comparaison, une mise à distance du présent. Et peut-être que c’est là sa force : nous rappeler que nous pourrions vivre autrement, vivre comme avant, comme ailleurs, ou comme demain.

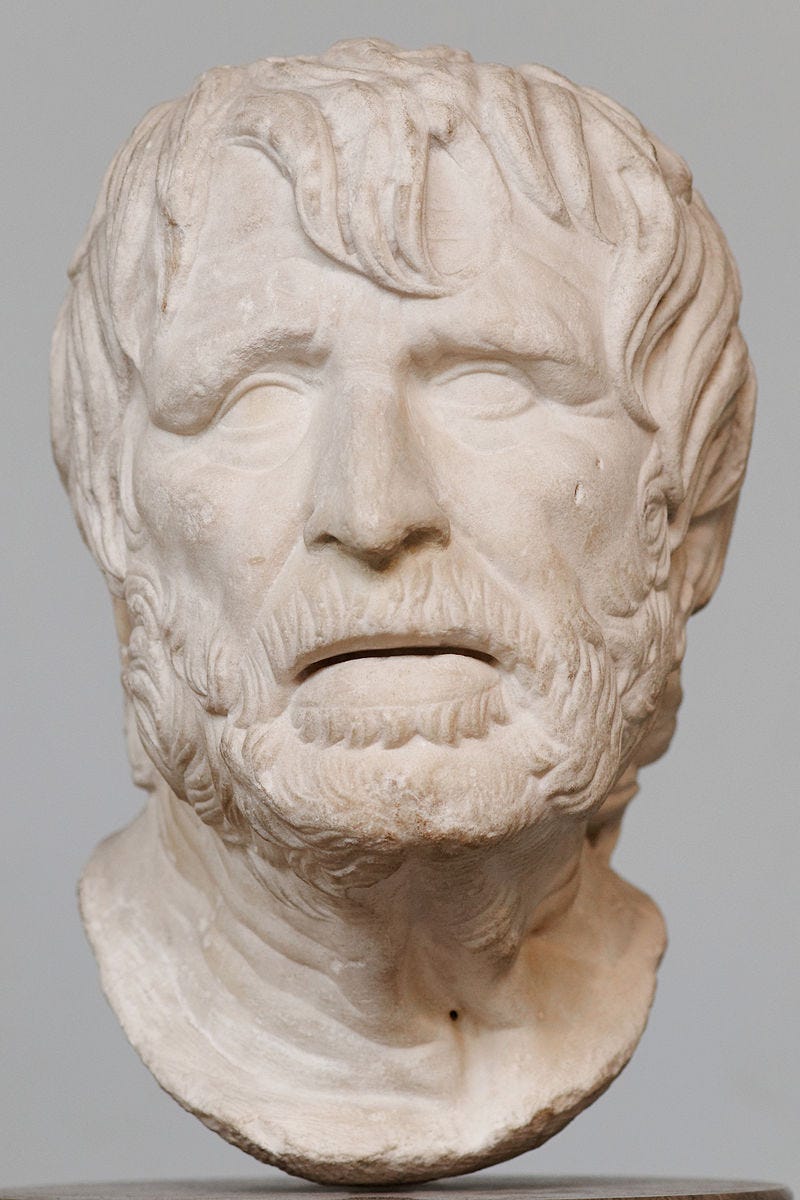

Petite précision : Hésiode associe l’Âge d’or au règne de Cronos. Ça m’a étonné, parce que j’ai toujours vu Cronos décrit comme un dévoreur d’enfants. Mais dans Les Travaux et les Jours, son nom désigne un temps primordial, idéalisé plutôt que de souligner sa cruauté, go figure.... encore plus étonnant, j’ai découvert que les Romains en ont fait leur Saturne, dieu de l’abondance et des fêtes saturnales. C’est fou ce que j’apprends en cherchant et en doutant !

Bibliographie

Hésiode, Théogonie - Les travaux et les jours - Le bouclier, texte établi et traduit par Paul Mazon, Paris, Les Belles Lettes, 1993, p. 86-96.

J’attendais d’avoir lu l’extrait pour le commenter! J’ai hâte à demain pour qu’on en discute en classe, mais je peux déjà dire que j’aime ce regard dans le rétroviseur pour une utopie éthique. J’ai aussi accroché au mythe de la boîte de Pandore, dont je connaissais un peu le mythe comme tout le monde, et j’espère qu’il sera question du rôle de l’espoir dans ce qui supporte ce regard (vers le passé avec le texte, mais aussi à ce qui augure vers le futur). Cet espoir qui reste enfermé dans la boîte alors que tous les maux sont sortis. On ne sait pas, à ce moment, si c’est une bonne ou une mauvaise chose, il me semble que le texte ne se prononce pas. Mais aujourd’hui, il peut avoir des interprétations autant positives que négatives sur cet enfermement de l’espoir. Je pars en champ gauche avec ça, mais j’espère (!) qu’on pourra aussi en parler demain!