À la marge, l’émerveillement

Berthe Weill et Alan Glass au MBAM

L’été est propice aux visites muséales, comme on l’a vu avec mon article d’il y a quelques jours au sujet du MBAC, et le Musée des beaux-arts de Montréal n’est pas en reste. On nous propose, cette saison, un éventail d’expositions couvrant plusieurs époques, médiums et sensibilités. Parmi elles, deux figures très différentes ont capté mon attention : Berthe Weill – Marchande d’art audacieuse et Mondes et merveilles – Le voyage surréaliste d’Alan Glass.

Deux noms plutôt méconnus du grand public.

Deux trajectoires hors normes.

Deux manières de s’inscrire dans le monde de l’art : l’une par le regard, l’intuition et l’audace commerciale ; l’autre par une création intime, radicalement libre.

J’ai choisi de ne parcourir que ces deux expositions, qui racontent chacune à sa manière, ce qui se joue en périphérie : ce qui résiste aux récits officiels, ce qui dérange ou déborde, ce qui demeure longtemps invisible. L’une m’a intéressée, sans vraiment me surprendre. L’autre m’a littéralement enchantée.

Mais avant de parler d’expérience de visite, il faut revenir aux personnes elles-mêmes. De qui parle-t’on? Qui étaient Berthe Weill et Alan Glass ? Et pourquoi leur nom nous revient-il aujourd’hui, si tardivement ?

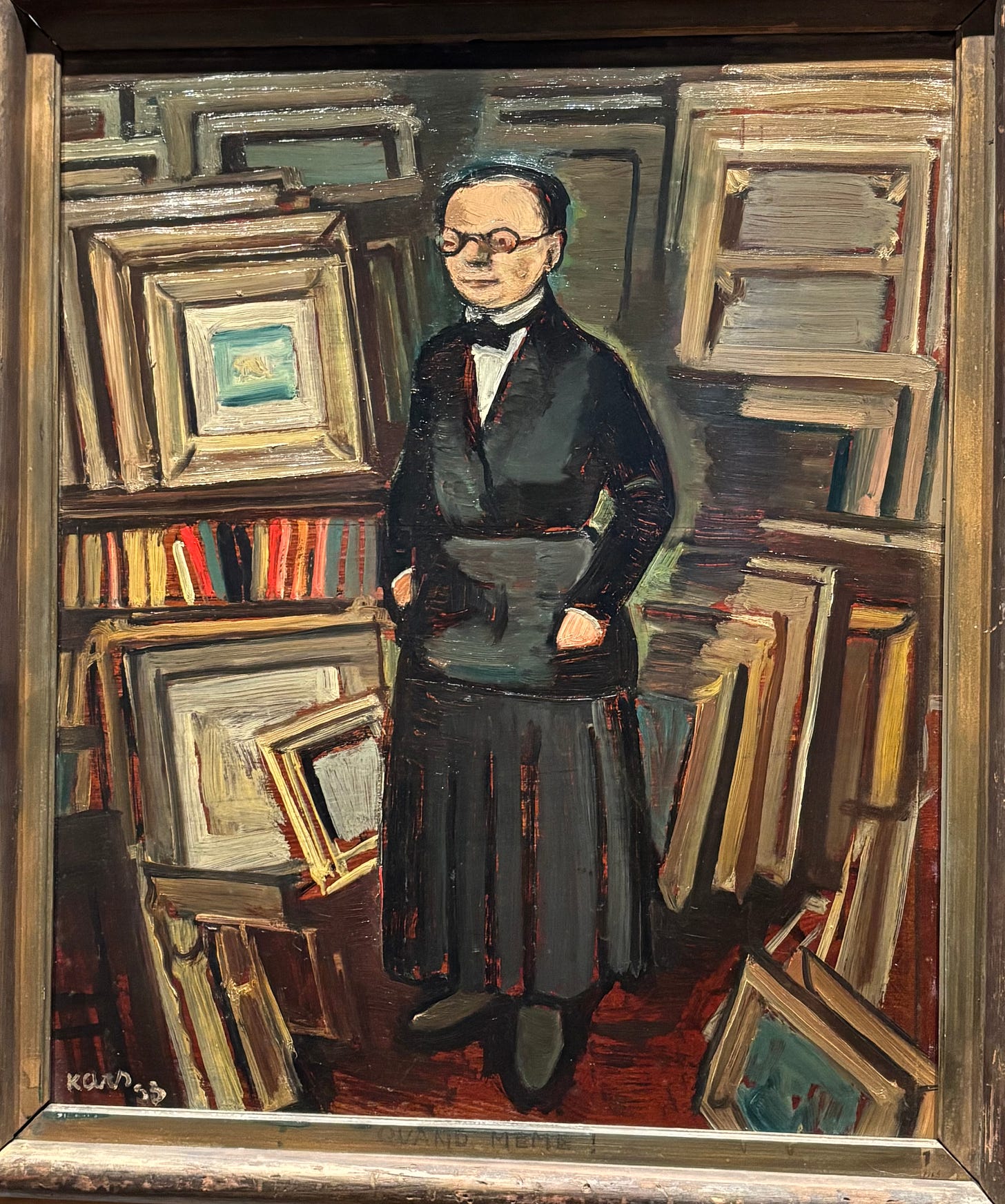

Berthe Weill — Une éclaireuse oubliée

Née à Paris en 1865, Berthe Weill ne suit pas les voies établies. D’origine modeste, elle entre très jeune dans le commerce de l’art et ouvre en 1901 sa propre galerie à Montmartre. Pendant plus de trente ans, elle expose de jeunes artistes alors inconnus: Picasso, Matisse, Modigliani, Dufy, Braque… mais aussi Suzanne Valadon, Émilie Charmy, Jacqueline Marval, à une époque où les femmes étaient presque exclues du marché. Elle vend peu, vit difficilement, mais s’obstine. Et c’est grâce à son intuition que des pans entiers de l’art moderne ont pu émerger.

Redécouverte tardive

Après la fermeture de sa galerie en 1939, Berthe Weill sombre dans l’oubli. Ce n’est pas un choix, mais une nécessité : épuisée, sans appuis, fragilisée par des années de précarité et par la montée de l’antisémitisme, elle ne peut plus tenir. Femme juive dans un monde d’hommes, elle n’a jamais bénéficié des soutiens accordés à ses confrères. Elle meurt en 1951, presque inconnue.

Ce n’est que récemment, grâce au travail d’historiennes de l’art comme Marianne Le Morvan, que son rôle a été remis en lumière. En fouillant ses archives, en retraçant son parcours, et en rééditant notamment Pan! Dans l’oeil (1933), ouvrage rare et longtemps oublié, Le Morvan a permis de reconstruire une histoire de l’art plus juste — où les femmes aussi ont agi, même sans gloire ni fortune.

Une reconnaissance nécessaire, mais sans surprise

Je ne remets pas en cause la valeur historique de cette exposition. Il fallait parler de Berthe Weill, rappeler sa place dans l’avant-garde, souligner son rôle d’éclaireuse dans un monde d’hommes. Mais sur le plan de la visite, j’ai ressenti peu d’étonnement. Les œuvres présentées sont pour la plupart déjà connues — des toiles magnifiques, mais attendues. J’étais contente de les reconnaître, bien sûr, mais il m’a manqué ce frisson, cette surprise visuelle, cet élan de découverte. Le récit était clair, pédagogique, balisé. Trop, peut-être.

On évoque bien le caractère risqué des choix de Weill, ces artistes pauvres, marginaux, mal reçus, mais ce risque est absorbé dans un récit de persévérance et de mérite. Ce n’est plus une rupture, c’est une réussite. Ce n’est plus un geste radical, c’est un bel exemple de ténacité. On célèbre la personne, sa force, son flair… mais on fait peu ressentir la déstabilisation qu’elle a pu représenter à son époque, du moins, je ne l’ai pas ressenti autant que j’aurais voulu.

En somme, c’est la figure de la marchande qui m’a intéressée davantage que les œuvres elles-mêmes. C’est elle que j’aurais voulu voir avec ses contradictions, ses intuitions, sa solitude. Mais peut-être n’est-ce pas le but d’une exposition qui cherche d’abord à réparer l’oubli , avec beaucoup de soin, mais sans grand élan.

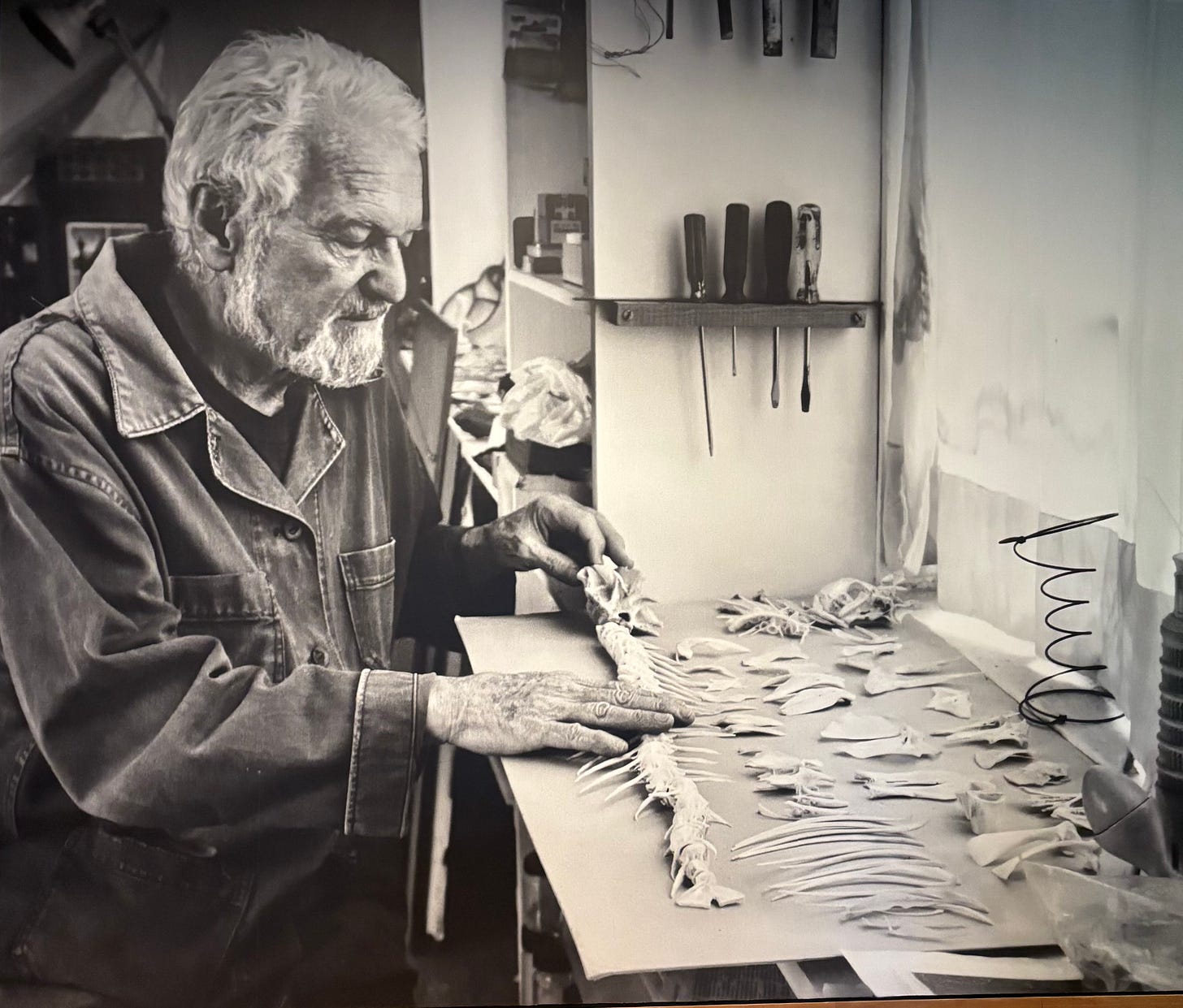

Alan Glass — Le vertige de la création libre

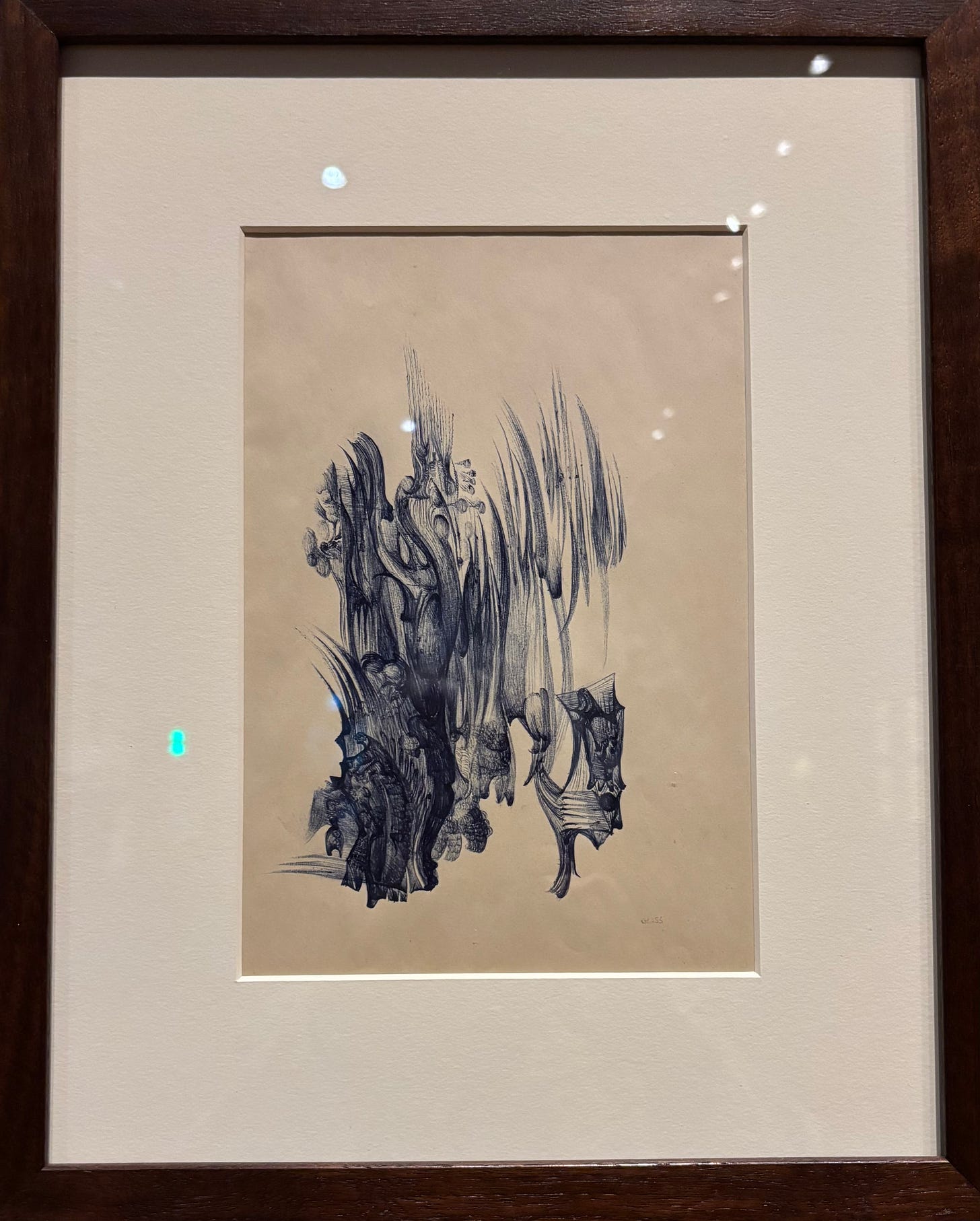

Les œuvres d’Alan Glass ont suscité de tout autres émotions. Artiste surréaliste né en 1932 à Montréal et mort récemment à Mexico, Glass a vécu dans les marges toute sa vie. Il quitte le Canada jeune, découvre l’Europe, y rencontre André Breton qui est subjugué par ses complexes dessins au stylo Bic puis s’installe au Mexique en 1962. Il ne cherche pas la reconnaissance, fuit les marchés, et consacre sa vie à créer, librement, obstinément. Il fabrique des mondes miniatures, des boîtes d’objets hétéroclites, des collages troublants, des tableaux peuplés de dizaines de visages minuscules. Un art minutieux, obsessionnel, poétique, parfois inquiétant.

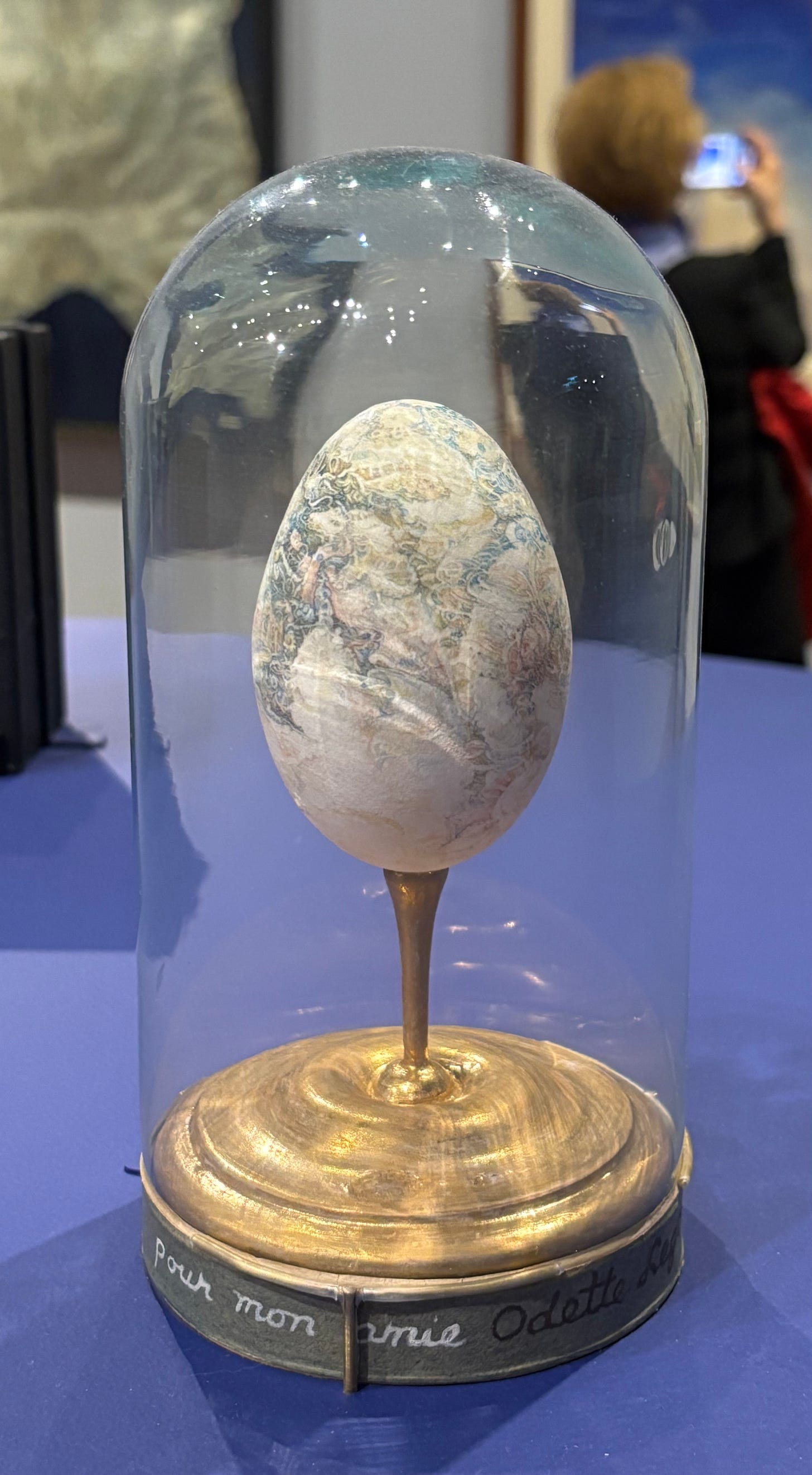

Chacune de ses grandes œuvres semble faite de détails infimes : de petites figures humaines, dessinées avec précision, répétées, accumulées — parfois alignées comme une procession secrète sur une coquille d’oeuf, parfois dispersées dans un apparent chaos, pleine page. Des lignes superposées, entremêlées, composent des formes inattendues, peuplées d’ombres inquiétantes. Des objets d’apparence hétéroclites, accumulation improbable racontant une histoire. L’ensemble se tient dans une multitude fragile et expressive, où le tout n’écrase jamais les parties.

Le surréalisme comme monde habité

Glass ne se contente pas d’avoir un style singulier ou de citer ses influences. Il va plus loin. Le surréalisme n’est pas ici un jeu, mais une manière d’habiter le monde. Ou de s’en extraire. Les petites figures, les fragments d’objets, les matériaux pauvres se répondent comme dans un langage secret. Une langue oubliée peut-être. Le rêve est partout, mais jamais onirique. Plutôt : inquiétant, complexe, chargé d’échos du passé, des rebus, d’objets rejetés trouvant un sens nouveau dans des scènes imprévues.

Le hasard en roue libre

Parmi les motifs qui reviennent dans l’œuvre de Glass, celui de la roue, de la roulette, du jeu de hasard au mécanisme compliqué m’a particulièrement intriguée. Il y a des disques, des flèches mobiles, des cadrans, parfois même des aiguilles. Ces éléments évoquent le hasard, le jeu, le tirage au sort, mais pas de façon légère. Il ne s’agit pas de divertir, mais peut-être de laisser une place à l’imprévisible, au mouvement, à ce que l’artiste ne contrôle pas. Accepter d’être surpris, voire traversé par un sens qui nous échappe. Sommes-nous responsable de notre destin ou c’est ce destin qui nous tient par la main?

Un miroir intérieur — ou un écho

Devant les boîtes, les visages, les assemblages insolites, j’ai pensé à un texte que j’ai écrit, bien avant de découvrir l’œuvre de Glass: Mon cabinet de curiosités, tout au bas de la page. J’y dénombrais les objets hétéroclites qui peuplent ma maison, mes étagères, ma mémoire, ce qui me fait moi. Ce texte me semblait à l’époque un bric-à-brac personnel. En découvrant Glass, j’ai été touchée. Comme si ce désordre choisi parlait une langue faite d’échos, de fragments, de correspondances. Comme s’il me parlait à moi, personnellement.

L’un dérange, l’autre éclaire

Je suis sortie du musée avec un sentiment mêlé, comme ça m’arrive souvent. L’exposition sur Berthe Weill m’a offert un regard éclairant sur une figure historique que l’on avait trop longtemps tenue dans l’ombre. J’ai admiré sa ténacité, son intuition, son rôle décisif dans l’émergence de l’art moderne. Mais le récit manquait de surprise, et les œuvres, déjà vues, peinaient à raviver l’étonnement. La surprise n’était pas au rendez-vous.

C’est du côté d’Alan Glass que quelque chose s’est produit. Une forme d’ébranlement diffus, d’étrangeté fertile. Une curiosité troublée, persistante. Je ne suis pas certaine d’avoir compris ce que j’ai vu, mais je sais que cela m’a touchée, un peu dérangée aussi. Et cela suffit.

Entre la figure historique célébrée et l’artiste marginal demeuré dans une solitude délibérée, j’ai ressenti le poids de ce que l’on choisit de montrer, d’encadrer, de réparer. Et j’ai aussi senti, avec force, ce que l’art peut encore provoquer quand il échappe à tout ça. Quand il ne cherche ni la reconnaissance, ni l’explication, mais simplement à exister — intensément, violemment, doucement.

Je ne sais pas si j’ai rencontré Alan Glass. Mais je me suis reconnue un peu dans ses constellations d’images. Et c’est peut-être là, pour moi, la seule mesure valable d’une visite réussie.

Je reviens du MBAM, et wow, Alan Glass m’a renversé. Je ne m’attendais pas à tout ça, son chaos organisé, sa méticulosité, sa vision d’une forme spirituelle qui puise dans le désir et la nature; le tout qui se complète avec son matérialisme et son soucis de rendre les objets vivants dans des compositions complexes. Je sais pas si vous avez remarqué sa reprise de la toile de Caspar David Friedrich, celle-là même que j’ai postée pour mon avant-goût de lecture du roman de Shelley. Je me suis dit que « toute est dans toute » parce que je me rappelais ce post-ci.

Et je partage à peu près les mêmes avis pour l’expo de Weill, un peu simple et dirigé, mais c’est une période que je connais peu encore. J’ai surtout aimé découvrir la peintre française Émilie Charmy. D’ailleurs son nom n’apparaît même pas sur le site du MBAM, même si elle a quelques œuvres dans l’expo!

Merci (et bravo) pour ce post, je le relis avec la belle nostalgie de ma journée!