Weekend à Ottawa

Comme je le fais à chaque été, j’ai passé quelques jours à Ottawa et comme à chacune de ces occasions, je suis allée visiter le Musée des Beaux-Arts du Canada.

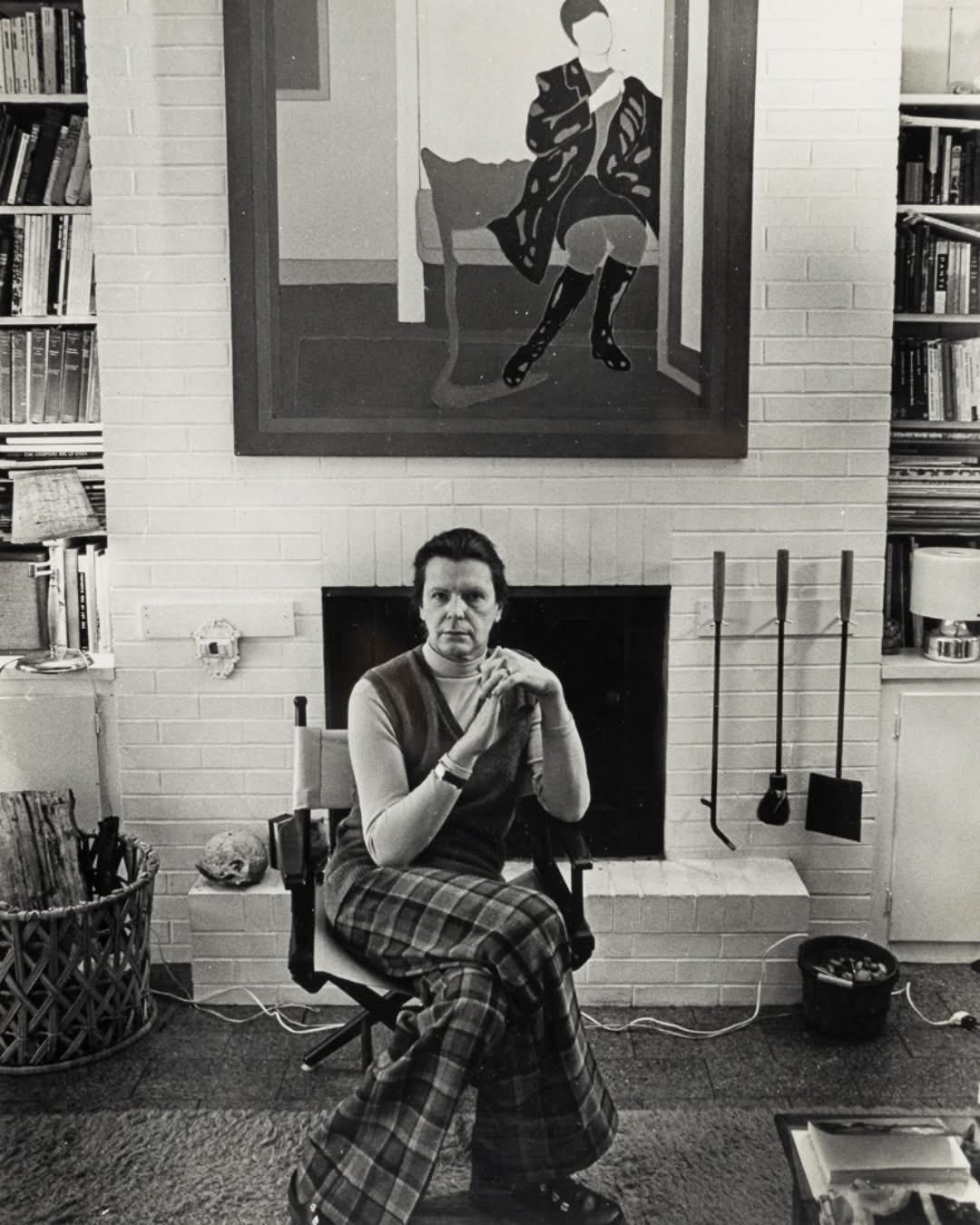

L’exposition principale, portant sur l’oeuvre d’Erica Ruthefort (1923-2008), artiste britanico-canadienne, installée à l’Île-du-Prince-Édouard, semblait intéressante, mais sur place, je me suis sentie plus interpellée par l’histoire de la personne que par son oeuvre, c’était déconcertant, et ce, malgré le titre annonciateur: Erica Ruthefort, ses vies, ses oeuvres.

J’en suis venue à me demander si la condition particulière de l’artiste ne prenait pas trop de place, et si sans cette condition, je me serais attardée aux tableaux la représentant, tableaux, il faut le dire, plutôt étranges, dérangeants dans leur exécution. Je ne le leur reproche pas, c’est le propre de l’art de déranger, mais ici, c’est l’aspect mise en scène qui m’a troublé, en fait, ce sont des oeuvres peintes dans un style un peu expressionniste, parfois naif qui ne me plaît pas particulièrement, mais je peux habituellement m’extraire de cette question et apprécier un travail d'artiste… ici, j’y ai vu une quête identitaire, oui, mais faite de je me moi. Peut être suis-je trop dure… Peut être que je ne comprends tout simplement pas…

Les oeuvres de fin de vie, représentants les rêves de l’artiste, m’ont parues faites du tissu des cauchemards les plus horrifiants. Mais voilà, je ne vis pas avec une dysphorie de genre, je ne peux juger de ce qui en fait la problématique, je ne la comprends pas, malheureusement, tout comme je ne comprends pas la physique quantique…et ça ne veut surtout pas dire que je ne la respecte pas et ne la reconnait pas. Il a dû être particulièrement difficile pour cette personne de se présenter telle qu’elle le ressentait, à une époque où nul ou preque ne parlait de transidentité.

Je suis donc sortie de cette exposition avec une impression étrange. Touchée, sans doute, mais à distance. L’histoire de l’artiste trans, courageuse et singulière, me semblait précéder l’oeuvre, comme si c’était elle qu’on célébrait, plus que les tableaux même. Était-ce une certaine insensibilité de ma part ou l’effet de la mise en place?

Quelques salles plus loin, pourtant, un tout autre type d’émotion m’attendait.

Devant les œuvres de Nadia Myre, artiste algonquine de la nation Kitigan Zibi Anishinabeg, j’ai senti quelque chose remuer en moi. Rien de spectaculaire. Rien d’ostentatoire. Mais une forme de reconnaissance. Une certaine densité. Une vibration sourde. Une tension entre la beauté du geste et le poids de l’histoire.

Bien sûr, là aussi, l’identité de l’artiste est présente, indissociable de l’œuvre. Mais cette fois, à mes yeux, elle ne s’impose pas : elle irrigue. Elle habite chaque fibre, chaque fragment. Elle est plurielle par la multitude qu’elle donne à entendre.

En effet, pour moi, l’œuvre ne parle pas seulement d’un “je”, mais d’un “nous”. Un “nous” actuel, dont les racines portent le poids des abus. Celui d’un peuple exploité, aliéné par un autre peuple, mes ancêtres. D’une nation qui lutte encore pour survivre. Elle parle de blessures anciennes, mais toujours ouvertes. De promesses trahies. Elle parle de ce peuple saccageur, le mien, celui qui n’a jamais assez, celui dont le trop plein de désir causera notre perte à tous.

Ce n’est pas quelqu’un qui se regarde souffrir, et qui nous prend à témoin de ses douleurs, mais quelqu’un qui témoigne de la résilience de ses semblables devant l’adversité la plus abjecte, devant les tentatives permanentes d’assimilation… et qui les pose sous le nez du perpétrateur, sans hurler, sans brandir le poing, mais sans baisser les yeux non plus, sans soumission aucune.

Il ne s’agit plus seulement d’une quête identitaire individuelle, mais d’un travail de mémoire, de transmission, de résistance. Et cela m’a bouleversée.

À travers une pratique qui mêle perlage, céramique, photo et installation, Nadia Myre explore les récits de mémoire, de perte et de résilience. Dans Waves of Want/Vagues du désir, l’artiste reconstruit des histoires coloniales et autochtones, invitant à un dialogue silencieux mais vibrant entre le passé, le présent – et nous.

Pour Nadia Myre, “Tout geste est politique”. Et cette exposition est là pour nous le démontrer.

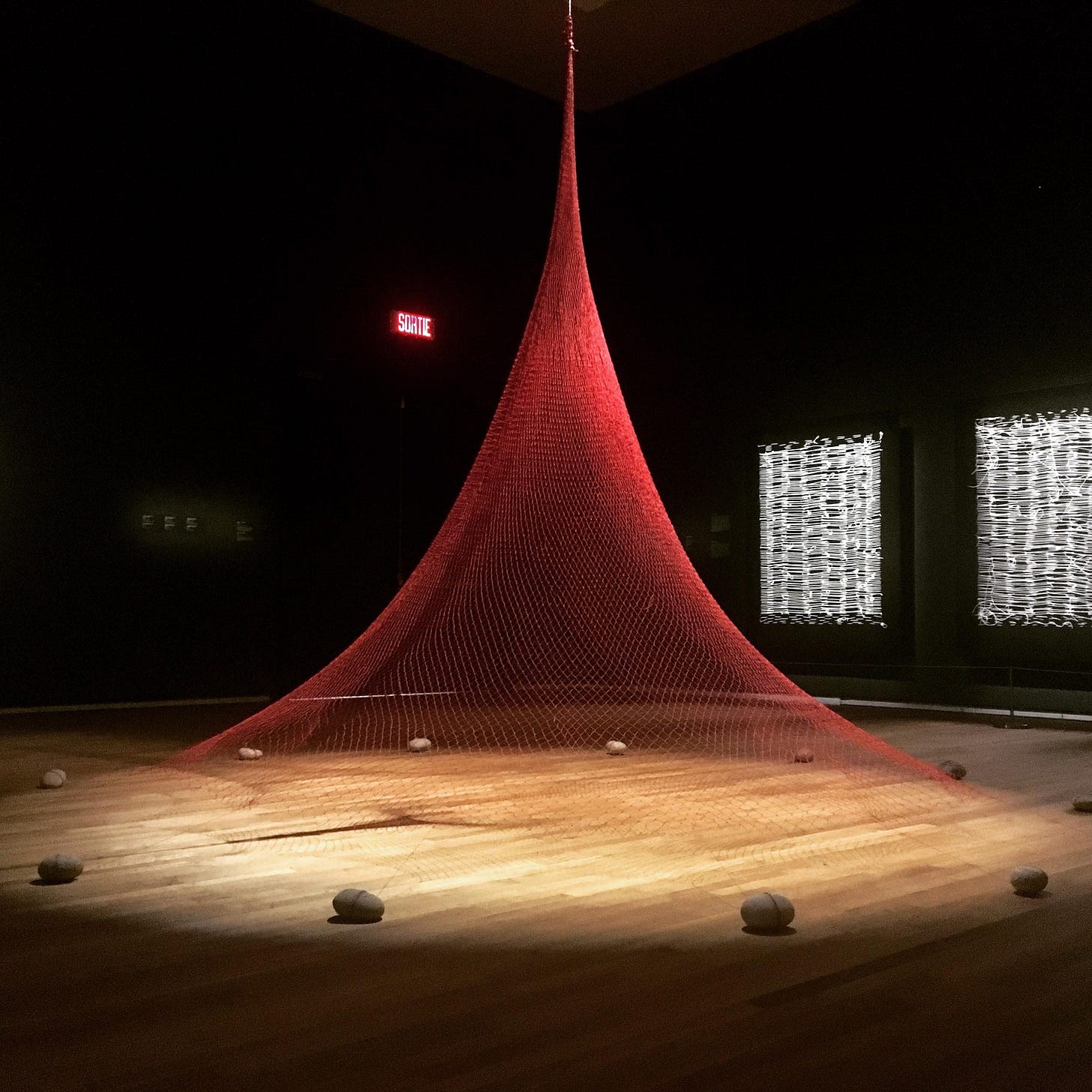

D'entrée de jeu, nous nous trouvons devant Orison (Net) (2014) — et cette pièce m’a saisie d’une manière presque physique.

Suspendu au plafond, un filet rouge descend progressivement vers le sol puis remonte, dans un mouvement lent et rythmé, comme une respiration . Autour, des pierres posées au sol évoquant un cercle cérémoniel, un espace de recueillement, mais aussi de balises qui retiennent le filet, l’empêchent de s’élever plus haut, le ramènent au sol. Le filet semble animé, vivant : il respire le désir d’aspiration, d’élévation, comme s’il portait en lui la possibilité de libération — le poids à relâcher, alors que la forme se soulève dans un souffle silencieux et retombe lentement, retenu par les pierres blanches.

Ce qui m’a bouleversée, c’est cette poétique respiratoire du geste : ce filet devient symbole de mémoire, de souffrance transformée en prière collective. Ce n’est ni spectacle, ni confession personnelle — c’est un rituel visuel, une méditation concrète où l’on sent l’histoire coloniale palpiter, mais aussi la possibilité de résilience. Le filet monte et descend, obstiné, jusqu’à ce que l’énergie contenue trouve sa mesure.

Dans la pénombre de la salle, ce mouvement discret devient puissant. On ne peut détourner le regard : on a envie d’attendre la prochaine inspiration, le prochain soulèvement. On voudrait presque respirer en synchronie.

Orison, c’est une prière muette. Un souffle partagé. Un trajet entre l’anxiété de l’assimilation et l’espoir d’un nouvel enracinement. Et ce moment suspendu — respirer ensemble — a, pour moi, été l’un des plus beaux et des plus intenses de toute l’exposition. J’ai eu vraiment envie de retirer les pierres afin de permettre à ce filet l’envol tant désiré.

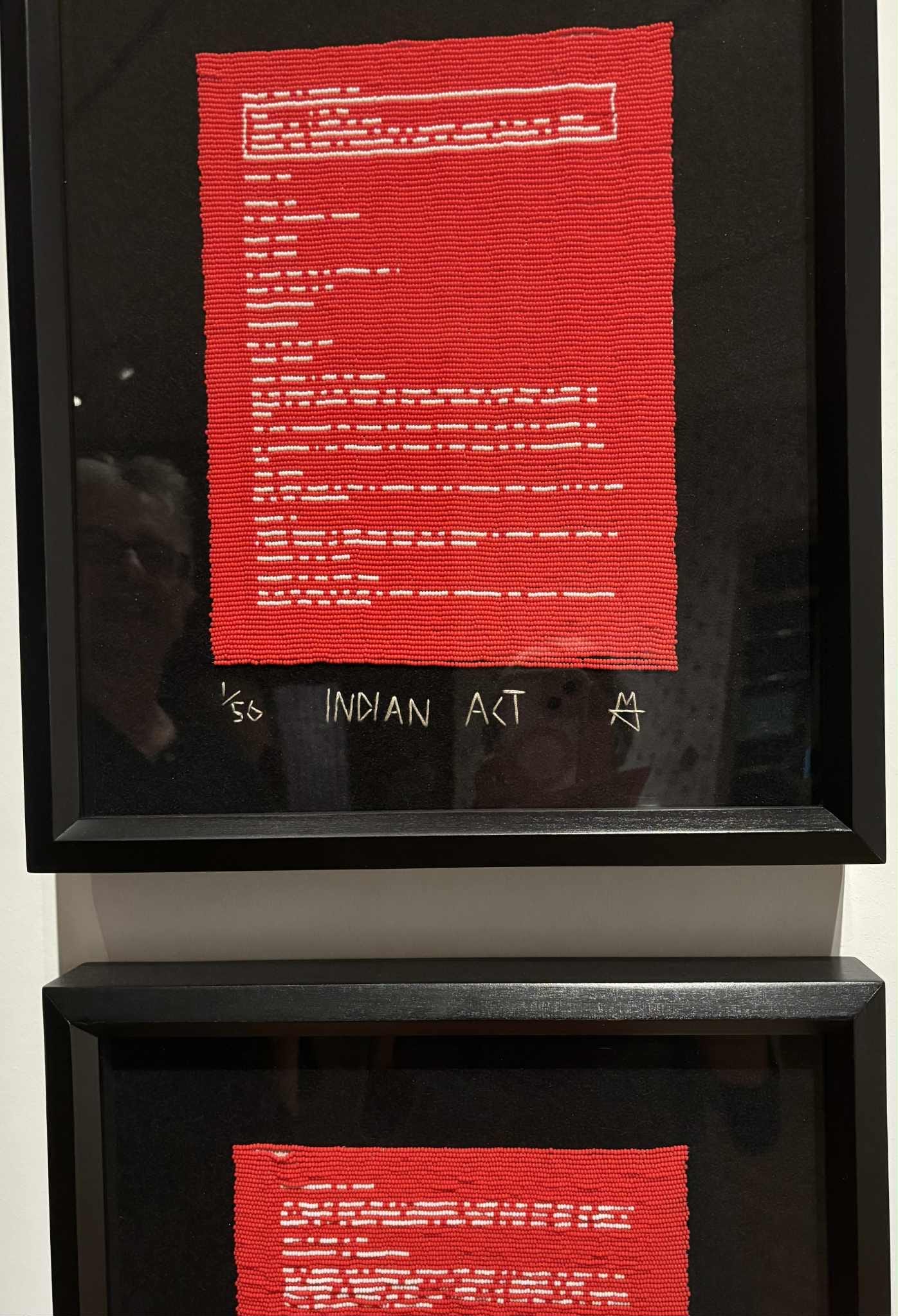

Et au mur, tout autour, des tableaux noirs, recouverts des fils des perleuses, annoncant mon prochain coup de coeur, avec ses bouts cassés, coupés, rattachés. Ces tableaux représentent le verso de L’Indian Act (2000-2002), oeuvre impressionnante et troublante. Elle occupe un mur entier, présence silencieuse et obstinée. Cinquante-six pages de la Loi sur les Indiens de 1876, recouvertes de perles rouges et blanches par plus de deux cents mains. Le texte est là, mais il a disparu. Il ne se lit plus : il se devine sous les couches patientes de ce perlage qui lui ôte sa lisibilité pour lui donner une épaisseur. Une cicatrice. Ce n’est pas un effacement, c’est une métamorphose. Le pouvoir colonial devient matière fragile et belle, fruit d’un travail collectif. Chaque point de perle est une réponse à la violence des mots qu’il recouvre, une manière de dire : « nous sommes encore là ».

Devant cette œuvre, j’ai senti tout le poids de ce texte juridique, mais transfiguré par le geste. Le droit, instrument d’oppression, est repris par les mains, par le temps, par l’art. On ne détruit pas la loi, on la recouvre pour la rendre inoffensive, presque inerte, comme neutralisée par la patience. On la réécrit, cette fois-ci dans un langage compréhensible à celui qui en sera la victime.

Non loin, Rethinking Anthem (2008) agit dans un registre plus minimal, mais tout aussi incisif. Une vidéo-performance où des mains effacent le « HOME AND » de l’hymne national O Canada, pour laisser réapparaître « NATIVE LAND ». Ce geste simple est d’une force implacable. Il ne crie pas. Il ne brise rien. Il corrige. Il réinscrit ce qui a été effacé par l’histoire : la présence première des peuples autochtones. Je suis restée fascinée par cette économie de moyens : pas de discours, pas de slogans, seulement un effacement et une révélation. Une réécriture du récit national en silence, mais avec une précision chirurgicale. Le vidéo de Rethinking Anthem est disponible pour visionnement sur Viméo.

Sortir de l’exposition Vagues de désir, c’est emporter avec soi des fragments de voix, de gestes, de silences aussi. C’est affronter un langage autre. C’est sentir que l’art peut encore, parfois, faire œuvre de réparation — non pas en effaçant ce qui a été, mais en le transformant, en le réinscrivant autrement. Nadia Myre ne s’expose pas : elle expose une mémoire vivante, une histoire blessée qui continue de parler à travers elle, avec elle. Il y aurait à dire sur chacune des oeuvres présentées dans cette exposition, je pourrais continuer encore longtremps, mais tenons nous en à celles-ci, qui m’ont particulièrement ému.

En quittant le musée, je repensais à mon malaise devant les œuvres d’Erica Rutherford. Non pas par rejet, mais par distance. Ce que j’ai vécu dans l’exposition de Myre, au contraire, relevait d’une proximité inattendue — presque corporelle.

Est-ce parce que je suis née ici ? Parce que l’histoire coloniale canadienne, même si elle ne m’a pas visée, m’enveloppe tout de même ? Parce qu’elle me traverse, d’une certaine façon ? Peut-être. Peut-être aussi parce que je reconnais dans ces œuvres un art qui dépasse la revendication pour entrer dans la relation.

Je ne suis pas autochtone, mais je me suis sentie concernée. Non pas parce qu’on me parlait directement, mais parce que le “nous” que cette exposition dessine ne se referme pas. Il s’ouvre. Il inclut. Il accueille. On ne me reproche pas implicitement mes privilèges, mais on me les fait réaliser et ressentir dans toute leur injustice.