Cycle rompu: La dot de Sara

Quand les femmes prennent le large... ensemble

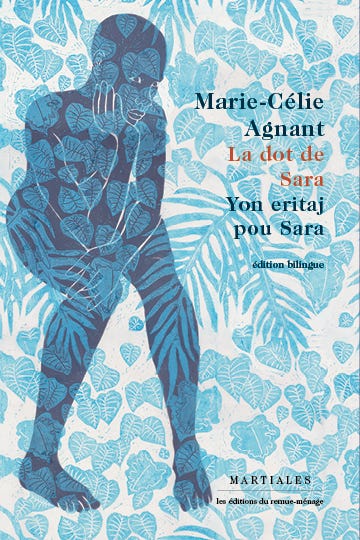

Dans La dot de Sara (ou Yon eritaj pou Sara, en version bilingue créole/français), Marie-Célie Agnant donne corps à une mémoire féminine fracturée, tissée de silences, de care, de pertes, mais aussi d’un héritage possible, d’une passation entre femmes enfin affranchie des cadres patriarcaux. C’est un récit où l’intime et le politique se mêlent étroitement. Sous des airs de roman facile, on y lit à la fois un réquisitoire pour la reconnaissance du travail acharné de femmes laissées à elles-mêmes et une revendication claire de leur liberté.

Le récit met en scène quatre générations de femmes haïtiennes, dont deux ont migré au Québec : Giselle, d’abord, puis sa mère Marianna, venue l’épauler à la naissance de Sara. L’arrière-grand-mère, Aïda, est restée en Haïti, mais son influence traverse le temps et les continents. Ce qui relie ces femmes n’est pas seulement le sang, c’est l’absence. L’absence récurrente, permanente des hommes : pères silencieux, maris volages, amants de passage, des figures qui disparaissent.

La contrainte invisible : aimer les hommes, malgré tout

Ce que montre Agnant, c’est la manière dont le patriarcat continue d’opérer même en l’absence de figures masculines visibles. À travers les mentalités, les attentes sociales, les traditions, il se perpétue, souvent reproduit par les femmes elles-mêmes, par amour, par peur, ou par réflexe, parce que c’est comme ça.

Même Marianna, qui connaît bien les souffrances liées aux relations de couple traditionnelles, espère que sa petite-fille se mariera :

« Il faut que tu te maries avant que je m’en aille » (p. 245).

C’est que l’hétérosexualité obligatoire dans plusieurs sociétés, analysée par Adrienne Rich, agit comme un programme social invisible : aimer les hommes, s’unir à eux, se rendre disponible, est présenté comme naturel, inévitable, désirable, une fin en soi, même quand cela rime avec souffrance.

Les femmes du roman rêvent parfois d’un homme bon, protecteur, présent à sa famille. Mais ces hommes n’arrivent jamais. À la place, ce sont des mâles dominants qui contrôlent les revenus, qui désertent les foyers, ou qui n’apportent qu’un soutien intermittent et intéressé. Marianna se souvient des mots d’une amie:

« C’est vrai qu’il m’avait donné une boutique, mais qui contrôlait l’argent ? Lui. Qui décidait de ce qu’il fallait y vendre ? Encore lui » (p. 177).

Ce don de façade cache une réalité plus brutale : les femmes sont appropriées, au sens que lui donne Colette Guillaumin — matériellement, émotionnellement, symboliquement. Même veuve, une femme reste sous la tutelle du défunt, comme cette épouse qui continue de recevoir chaque soir « les consignes » de son mari mort.

Une responsabilité imposée

Le roman montre comment cette appropriation se prolonge à travers les enfants : qu’ils soient les siens, ceux de ses enfants devenus grands ou même ceux de la communauté, les femmes restent en première ligne pour élever, soigner et assumer. Jamais pour être libres. Mariées ou célibataires, la charge est la même : veiller sur la famille et entretenir la maison… pendant que les hommes, eux, se dérobent sans conséquence.

Giselle reste seule dans ses draps froissés pendant que son mari, Fred, « se parfume et fout le camp » (p. 132). Aïda, quant à elle, est « rivée nuit et jour à sa machine à coudre » (p. 40) pour nourrir dix enfants, les siens et ceux trouvés sur son chemin. C’est une forme d’appropriation invisible, mais bien réelle. Comme le dit Danièle Combes, s’approprier quelqu’un, c’est l’user, le rejeter, le valoriser ou l’oublier à volonté. Faire des enfants à une femme, c’est l’assigner à demeure, occuper son corps, son temps et sa force de travail, même lorsque l’homme disparaît.

Et quand l’homme s’éclipse, il ne laisse rien. Pas un billet, pas un sac de riz, pas même de quoi acheter un savon. Juste des ventres vides, des factures qui s’empilent et des vêtements trop petits. Alors il faut se débrouiller : vendre quelques légumes, laver le linge des autres, prendre un travail de nuit après la journée déjà pleine. Pas de répit, pas de vacances, pas de reconnaissance.

Et pourtant, elles tiennent. Elles se relaient, se prêtent un peu de farine, gardent les enfants des voisines pour qu’elles puissent aller travailler, échangent un plat contre un service. Elles savent que si elles lâchent, tout s’écroule. Elles ne plient pas : elles s’organisent entre elles. Elles tiennent parce que personne d’autre ne le fera.

S’entraider, ou survivre autrement

L’une des forces du roman, c’est de rendre visibles ces réseaux d’entraide féminins. Les femmes s’épaulent, se recueillent, s’écoutent, se transmettent des savoirs. On les voit dans les cercles de prière, dans les clubs sociaux où les hommes brillent par leur absence, dans les scènes de soutien concret entre amies, voisines, parentes.

Mais cette solidarité, aussi précieuse soit-elle, ne doit pas être mystifiée. C’est là qu’intervient l’une des citations les plus percutantes du livre :

« Et on avait beau nous dresser bien des autels, nous tresser des couronnes d’arc-en-ciel, femmes-poteau-mitan, femmes-roseau, femmes-mapou, cela ne remplissait pas les estomacs creux » (p.191).

Marie-Célie Agnant refuse l’angélisme. Elle met en lumière une violence symbolique bien rodée : sous couvert de célébrer la force des femmes, la société s’autorise à se retirer. On les pare de mots poétiques, on les couvre de louanges… mais on ne leur donne rien. Aucune ressource. Aucun soutien réel. Juste l’injonction d’être fortes. Même l’État s’en lave les mains : elles s’en sortent déjà si bien!

Cette critique rejoint les analyses de Sabine Lamour sur l’irresponsabilité masculine comme compétence de dominant : pendant que les femmes prennent tout en charge, l’État et les hommes se retirent, les laissant seules face à la survie.

De la dot à l’héritage

La dot de Sara ne se contente pas de décrire l’oppression. Le roman signe un tournant : il esquisse une possibilité d’émancipation, rendue possible par la prise de conscience, par l’éducation, et par une transmission différente.

Giselle, désormais lucide, abandonnée par son mari, refuse de « refaire sa vie » avec un homme :

« Pourquoi veux-tu que je refasse ma vie ? Elle est bien faite comme elle est, tu ne trouves pas ? » (p. 233).

Sara, elle, rejette d’emblée l’idée du mariage comme prison :

« Je n’ai même pas encore vingt ans et tu veux déjà m’enfermer pour toute la vie avec un homme ? » (p. 245).

C’est ici que le glissement symbolique prend tout son sens. Dans l’édition bilingue, le mot dot en français devient eritaj en créole : héritage. Ce n’est plus un bien à transmettre au mari. C’est un savoir, une conscience, un pouvoir qui passe de femme à femme.

La dernière question posée dans le roman résonne longtemps après la lecture :

« Devons-nous, de mère en fille, refaire le même chemin ? » (p. 317).

Le roman y répond à sa manière. Non, nous ne sommes pas condamnées à répéter. L’héritage, cette fois, ne sera pas une soumission reconduite. Il sera un refus transmis, une rupture douce mais déterminée avec ce qui précède. Et peut-être enfin, une promesse de liberté.

Bibliographie

Agnant, M.-C., La dot de Sara/Yon heritaj pou Sara, édition bilingue, Montréal, Remue-ménage, coll. : « Martiales », c1995, 2022, 320 p.

Combes, Danièle, Devreux, Anne-Marie. « Les droits et les devoirs parentaux ou l’appropriation des enfants », Recherches féministes, Vol. 7, n° 1, 1994, p. 43 – 58, en ligne, <https://doi.org/10.7202/057769ar>

Guillaumin, Colette, « Pratique du pouvoir et idée de Nature (1) L’appropriation des femmes », dans Questions féministes, n° 2, février 1978, p. 5-30.

Jurney, Florence Ramond, and Marie-Célie Agnant. « Entretien avec Marie-Célie Agnant », The French Review, vol. 79, n° 2, 2005, pp. 384 – 394, en ligne, < http://www.jstor.org/stable/25480209>.

Lamour, Sabine, « L’irresponsabilité, une compétence de dominant », Revue internationale des études du développement, 2019/3 (N° 239), p. 7-29, en ligne, < https://www-cairn-info.proxy.bibliotheques.uqam.ca/revue-internationale-des-etudes-du-developpement-2019-3-page-7.htm>.

Rich, Adrienne, « La contrainte à l’hétérosexualité et l’existence lesbienne », dans Nouvelles questions féministes, n° 1, 1981, p. 15-43.