Le chamanisme, c'est une religion, alors? Bah... non!

Désolée de décevoir encore cette fois, mais non, le chamanisme ne relève pas plus de la religion telle que nous l’entendons dans notre paradigme occidental, que du New Age avec ses relents de techniques de croissance personnelle. Le chamanisme, en fait, c’est une manière d’être au monde. Les sociétés qui le pratiquent se placent “dans” le monde, d’égal à égal avec tout ce qui existe, et non pas au-delà, hors du monde, comme nous le faisons avec notre naturalisme hérité des Lumières. Le chamanisme ne s’explique pas, il se vit.

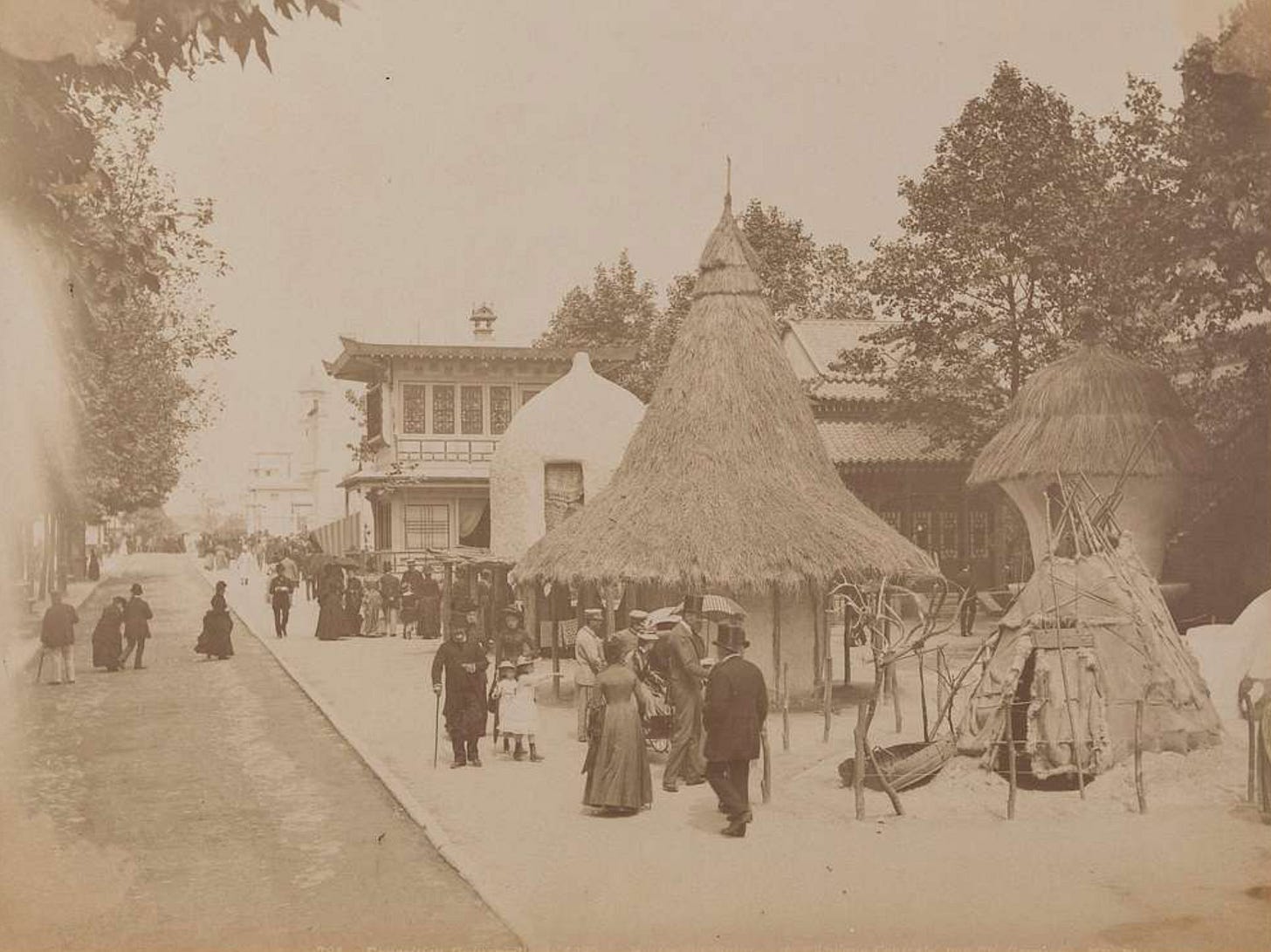

Associé à l’animisme, le chamanisme est présent dans de nombreuses sociétés de chasseurs, de l’Arctique à l’Amazonie en passant par l’Asie du Sud-Est. Les chamanes servent de médiateurs avec les non-humains – animaux, esprits, phénomènes naturels – et communiquent par le rêve, le port de masques rituels et les médiations. Le lien entre chamanisme et animisme fut créé par l’anthropologie au XIXe siècle et perpétué par des chercheurs tels Van Gennep et Eliade, comme on l’a vu dans l’article précédent. Ce lien se retrouve encore chez certains anthropologues contemporains, sous des définitions différentes.

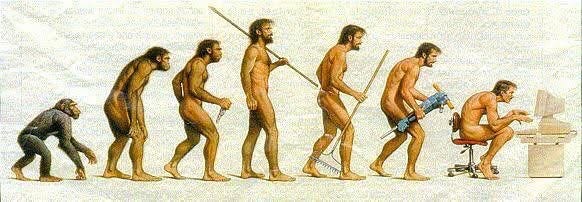

C’est à partir de la conception de l’animisme par Edward B. Tylor (1832–1917), pionnier de l’anthropologie évolutionniste, que le rapprochement fut fait. Tylor présente l’animisme comme une croyance primitive selon laquelle tous les êtres possèdent une âme. Cette croyance représenterait le premier stade de l’évolution religieuse, avant le polythéisme et le monothéisme, dans une perspective évolutionniste. En ramenant l’animisme à une étape inférieure du développement humain, Tylor propose une perspective ethnocentrée qui rejette la validité des autres systèmes de pensée. Il réduit l’animisme à une erreur de jugement, une superstition primitive. Cette conception entraînera des conséquences durables sur l’étude du chamanisme. Comme il s’agit de concepts mettant au défi l’entendement occidental de la réalité, il existe, encore aujourd’hui, en anthropologie comme ailleurs, des relents d’évolutionnisme. L’animisme est souvent interprété comme une vision fausse du monde, ce qui amène les chercheurs à se voir comme ceux qui « savent » et à voir les animistes comme ceux qui « croient ». Décoloniser la pensée demeure un enjeu important de l’anthropologie.

Pour sa part, Philippe Descola, anthropologue français contemporain, redéfinit l’animisme comme une ontologie : une manière de se situer dans le monde, fondée sur l’idée que les non-humains partagent avec les humains une intériorité semblable, bien qu’ils se distinguent par leur physicalité. Celle-ci aurait été la même pour tous, un aspect humain, il y a très longtemps. Lors de ses études de terrain auprès des Achuar d’Amazonie, il décrit ces derniers comme vivant dans un monde où animaux, plantes et phénomènes naturels sont vus comme des personnes avec lesquelles il est possible de communiquer, car elles possèdent une intériorité semblable. Pour Descola, l’animisme ne relève donc pas d’un symbolisme religieux, ni d’une projection anthropomorphique, mais d’une expérience du monde. Il approfondit la compréhension de ces relations entre humains et non-humains dans l’article Le commerce des âmes (2009). Il y insiste sur l’importance des interactions vécues dans ces sociétés animistes. C’est un mode de vie fait d’expériences différentes du réel, autres que celles reconnues comme vraies par le naturalisme. Il nous rappelle que la cosmologie occidentale reposant sur le concept de nature est aussi une construction sociale placée au centre de l'interprétation occidentale du monde. Avec l’approche réflexive, les catégories occidentales dualistes telles nature/culture ne sont pas priorisées, elles ne correspondent pas à cette manière différente de concevoir le monde.

L’approche de Tim Ingold complète celle de Descola. Il met l’accent sur l’importance d’une approche réflexive des cosmologies animistes. Anthropologue britannique contemporain, Ingold critique les interprétations qui décrivent les peuples animistes comme anthropomorphistes. Selon lui, les êtres non-humains – animaux, pierres, vents – sont reconnus comme des personnes à part entière. La personne n’est cependant pas définie par son humanité, mais par sa capacité à participer à des relations actives. Ingold reproche à Descola ses notions d’intériorité et de physicalité qu’il voit encore trop enracinées dans le dualisme occidental. Pour lui, l’animisme n’est pas un système de pensée, mais une manière de vivre dans le monde. Les choses vivantes et non vivantes ne sont pas nommées dans ces termes et le rêve n’est pas perçu comme un effet de l’imaginaire. Le rêve ouvrirait plutôt des portes sur des mondes dont les expériences s’intègrent pleinement à la vie ordinaire. L’animisme prolonge les liens entre humains et non-humains et participe à l’expérience courante du monde, comme Ingold l’expose notamment dans son article A Circumpolar Night’s Dream (2004). Pour lui, l’approche réflexive invite à sortir des interprétations occidentales pour penser le chamanisme comme un phénomène ancré dans le vécu plutôt que comme une pratique religieuse. C’est l’engagement sensoriel avec l’environnement qui informe sur le monde et non sa représentation mentale. Le chamanisme y est vu en tant que pratique sociale et relationnelle, où la communication avec les non-humains est perçue comme réelle.

Aujourd’hui, certains anthropologues voient l’animisme comme une manière différente, mais légitime de vivre et de comprendre le monde, où humains, animaux, plantes et éléments naturels existent ensemble dans un réseau vivant. Le chamanisme apparaît donc comme un mode d’existence partagé, reconnaissant la diversité des expériences humaines et non humaines. Descola et Ingold soulignent l’importance de l’approche réflexive en anthropologie pour dépasser les visions évolutionnistes. Cette démarche propose de reconnaître les limites des cadres naturalistes et à comprendre les peuples selon leurs propres termes. Cette réflexion critique révèle le chamanisme et l’animisme comme des manières authentiques d’être au monde, au-delà des clichés mystiques. Les deux chercheurs montrent que l’animisme éclaire avant tout les relations sociales entre humains et non-humains, où tous sont engagés dans des interactions dynamiques. Ce mode de vie repose sur la communication et les échanges entre ces personnes. Il détermine la manière dont les sociétés conçoivent leur place dans l’environnement.

L’animisme, vu par Hamayon, Descola et Ingold, reconnaît le statut de personnes, humaines ou non, des éléments qui composent le monde et le chamane est le spécialiste de la médiation entre tous les êtres. C’est l’acceptation à considérer les capacités d’intention et de relation dont tous, animés ou non, sont capables. Pour R. Hamayon, cette reconnaissance se manifeste par la réciprocité entre les chasseurs et le gibier : dans les sociétés sibériennes, le Maître du gibier fournit la subsistance pour le groupe, mais attend en retour une compensation rituelle. Le chamane veille à cet équilibre, et garantit ainsi la circulation vitale entre les mondes (Hamayon, 1992, p.66-67). Chez Descola, il s’agit d’un rapport éthique et écologique avec la nature. Les Achuar voient les plantes, animaux et météores comme des sujets intentionnels. Les rituels Yupiit, où le masque fait apparaître l’esprit animal, prolongent cette continuité d’intériorité dans une physicalité différente : « [...] le visiteur se place vis-à-vis de ses hôtes sur le pied d’égalité nécessaire à l’établissement d’une communication en adoptant la livrée de ceux à qui il s’adresse » (Descola, 2009, 16). Ingold, quant à lui, parle de relations vécues. L’animisme serait une manière d’habiter le monde par l’action, la perception d’un engagement partagée avec les non-humains : « It is not that hunters imagine the animals to be persons, but that they know them as such through their direct, practical engagement with them » (Ingold, 36). Ces approches témoignent d’un effort pour penser l’animisme comme une forme actuelle et cohérente d’engagement avec le vivant. C’est ce que l’anthropologie réflexive permet de mieux saisir. Ces théories ont également permis l’émergence d’autres cadres conceptuels, tels que le perspectivisme, redéfinissant à nouveau le sujet.

L’approche réflexive repense l’animisme en dehors des jugements évolutionnistes et reconnaît la richesse des relations entre humains et non-humains, sans y accoler une rationalité occidentale. Le chamanisme apparaît alors non pas comme une croyance farfelue, mais comme l’expression active d’un mode d’existence au sein d’une cosmologie vivante, où chaque être compte comme personne.

Bibliographie

Descola, Philippe, « Le commerce des âmes. L’ontologie animiste dans les Amériques », dans F. Laugrand & J. Oosten, La nature des esprits dans les cosmologies autochtones. Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, p. 3-29.

Hamayon, Roberte, « Le jeu de la vie et de la mort. Enjeu du chamanisme sibérien », Diogène, numéro 158, 1992, p. 63-77

Ingold, Tim, «A Circumpolar Night’s Dream», in J. Clammer, S. Poirier et E. Schwimmer (éds.). Figured Worlds. Ontological Obstacles in Intercultural Relations, Toronto, University of Toronto Press, 2005, p: 25-57