La part manquante

Tant que les blessures de l’exclusion persistent, le Québec nie une part de lui-même.

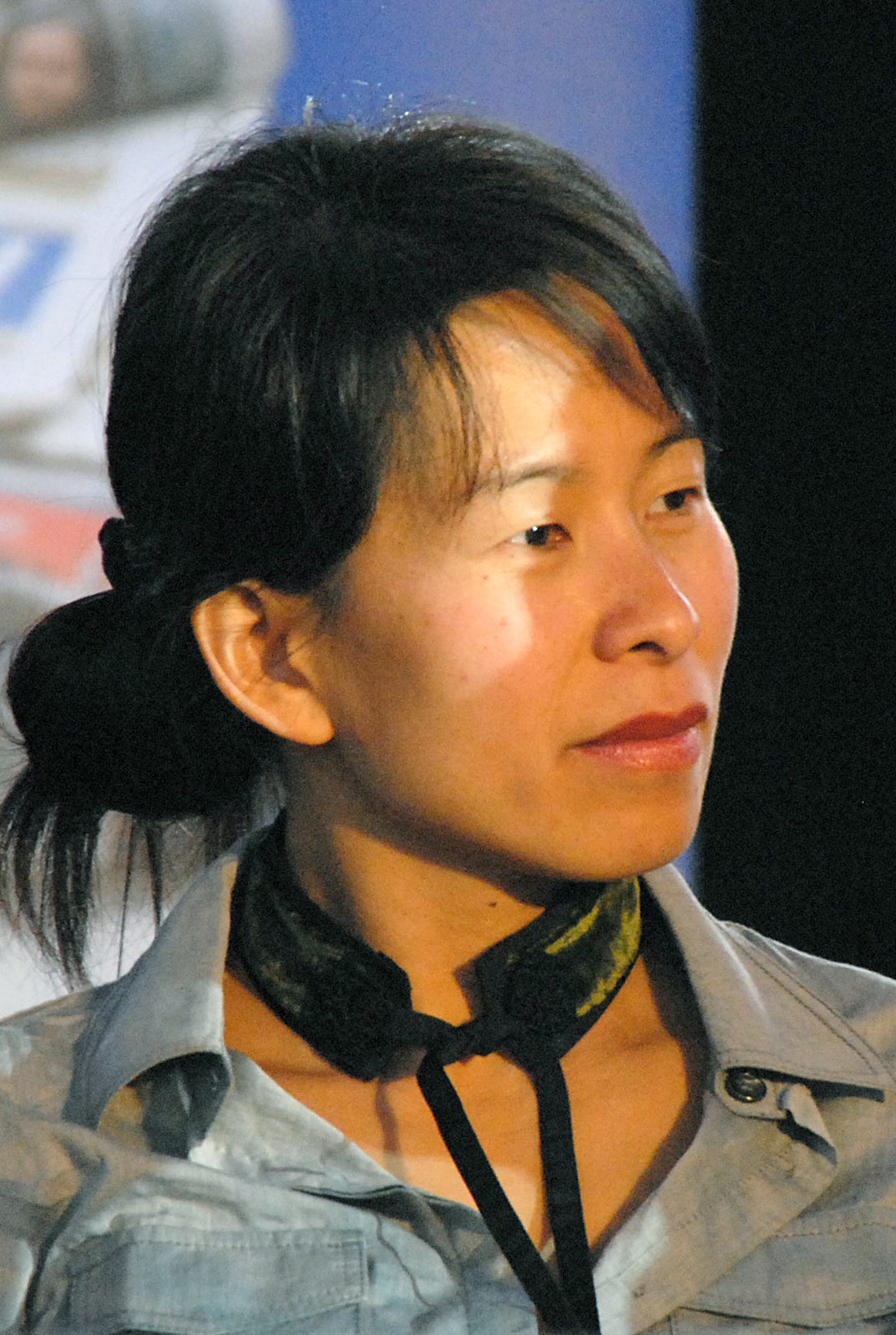

Quand Kim Thúy, l’immigrante modèle par excellence, confie sa « peine d’amour » envers le Québec, elle ravive la mémoire de son arrivée en 1979, au terme d’un exil marqué par l’épuisement et la survie. Elle rappelle qu’un pays qui fut refuge peut aussi devenir source de désillusion, à mesure que l’accueil se transforme en méfiance. Cette blessure intime rejoint, par un autre chemin, la voix de Marco Micone dans Speak What (1989), poème qui portait déjà la demande des immigrants d’être entendus dans leur pluralité, en déplaçant les interpellations de Speak White (Michèle Lalonde, 1968), alors que le Québec cherchait encore sa voie, pour leur donner une portée migrante. Entre la confidence douloureuse d’une écrivaine et la parole collective d’un poète, une même question demeure : comment le Québec peut-il rester fidèle à lui-même s’il se ferme à ceux qui le choisissent?

« Speak What » de Marco Micone (1989)

Il est si beau de vous entendre parler

de La Romance du vin

et de L'homme rapaillé

d'imaginer vos coureurs des bois

des poèmes dans leurs carquois

nous sommes cent peuples venu de loin

partager vos rêves et vos

hivers nous avions les mots

de Montale et de Neruda

le souffle de l'Oural

le rythme des haïkus

speak what now

nos parents ne comprennent déjà plus nos enfants

nous sommes étrangers

à la colère de Félix

et au spleen de Nelligan

parlez-nous de votre charte

de la beauté vermeille de vos automnes

du funeste octobre

et aussi du Noblet

nous sommes sensibles

aux pas cadencés

aux esprits cadenassés

speak what

comment parlez-vous

dans vos salons huppés

vous souvenez-vous du vacarme des usines

and of the voice des contremaîtres

you sound like them more and more

speak what que personne ne vous comprend

ni à Saint-Henri ni à Montréal-Nord

nous y parlons

la langue du silence

et de l'impuissance

speak what

« productions, profits et pourcentages »

parlez-nous d'autres choses

des enfants que nous aurons ensemble

du jardin que nous leur ferons

délestez-vous des maîtres et du cilice

imposez-nous votre langue

nous vous raconterons

la guerre, la torture et la misère

nous dirons notre trépas avec vos mots

pour que vous ne mouriez pas

et vous parlerons

avec notre verbe bâtard

et nos accents fêlés

du Cambodge et du Salvador

du Chili et de la Roumanie

de la Molise et du Péloponnèse

jusqu'à notre dernier regard

speak what

nous sommes cent peuples venus de loin

pour vous dire que vous n'êtes pas seuls.

Les mots de Kim Thúy et le poème de Marco Micone, séparés par une génération, disent en réalité la même chose : l’appartenance au Québec n’est jamais acquise une fois pour toutes, elle se rejoue dans chaque regard porté sur l’Autre. Derrière la fatigue de l’exil comme derrière la lucidité du poème, on retrouve une exigence commune : que le Québec demeure une terre capable d’écouter et de se transformer avec celles et ceux qui l’habitent.

Notre jeunesse souffre aussi de ces attitudes de mise à l’écart. Les « tu viens d’où » et « retourne chez vous » creusent des blessures qui les déracinent dans leur propre terre, eux qui n’ont connu d’autre origine que le Québec.

Kim Thúy, Marco Micone, Jenny Salgado : trois voix émettent une même vérité: tant que ces blessures demeurent, le Québec se prive d’une part de lui-même.