La Saison de l’ombre : enquête sur une mémoire volée

Un polar historique contre le silence de l’Histoire

La Saison de l’ombre, de Léonora Miano, commence comme une énigme. Une nuit, dans un village subsaharien, douze hommes disparaissent mystérieusement après un incendie. Les habitants sont sidérés. Malédiction ? esprits malins ? rivalités ancestrales ? Comme dans un polar, la communauté cherche des coupables, des explications.

La vérité, elle, surgira peu à peu, à mesure que l’enquête progresse. Car il s’agit bien d’une enquête : celle d’Eyabe, mère de l’un des disparus, qui refuse de se résigner et part à la recherche des siens. Chaque indice la rapproche d’une réalité impensable : ses fils et compagnons ont été livrés par leurs voisins aux « hommes aux pieds de poules », venus par la mer, en échange d’armes à feu. Ce moment de révélation, cette « heure zéro », marque l’entrée du village dans un monde nouveau, brutal, où rien ne sera plus comme avant.

L’ombre portée de la Déportation

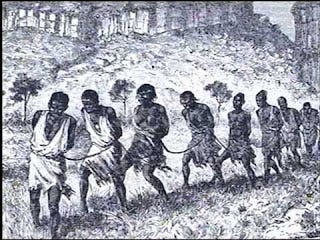

En choisissant la structure du polar, Miano ne cherche pas seulement à captiver. Elle nous fait ressentir de l’intérieur le basculement historique de la Déportation Transatlantique des Subsahariens, que l’on nomme trop souvent « traite négrière » ou «traite des esclaves». Elle insiste sur ce mot de « déportation » pour rappeler que ces hommes et ces femmes n’étaient pas esclaves avant d’être capturés : ils le sont devenus par la seule brutalité des razzias. Enlevés, dépossédés, contraints, ils furent utilisés pour leur force de travail.

Cette déportation, la plus grande migration involontaire de l’histoire, a arraché plus de dix millions de personnes au continent africain. Mais derrière ce chiffre abstrait, ce sont des vies, des familles, des communautés entières qui se sont effondrées. Miano restitue cette dimension humaine, intime, en donnant voix aux mères, aux femmes, aux survivants, à ceux que l’Histoire officielle a longtemps laissés dans l’ombre. Et c’est aussi tout un avenir qui s’est trouvé brisé : des savoirs non transmis, des mondes qui ne pourront plus advenir.

Le silence organisé

Pourquoi ces événements, pourtant connus, restent-ils si peu présents dans les récits collectifs, alors qu’ils ont bouleversé des continents entiers ? Parce que le silence fut multiple. Celui des pouvoirs coloniaux, d’abord, soucieux de minimiser leur responsabilité. Celui des esclaves et de leurs descendants, ensuite : un silence de survie, marqué par la douleur et le stigmate imposé, pour éviter de transmettre un fardeau trop lourd. Enfin, celui des survivants restés sur le continent, contraints de porter une mémoire difficile, celle d’avoir parfois livré leurs voisins ou leurs proches pour sauver leur propre liberté. Christiane Taubira, en 1999, parlait d’un “silence convergent” : la volonté de faire oublier et le désir d’oublier.

Aujourd’hui encore, ce silence se lit dans les manuels scolaires, dans les discours officiels, dans l’absence de mémoire transmise. Comme le rappelle Françoise Vergès (2005), il s’agit d’une véritable “occultation”. La littérature de Miano, en rendant visible ce qui fut caché, agit comme une enquête réparatrice : elle exhume, elle met en lumière, elle force à regarder et tente de restituer dignité et mémoire aux disparus.

Des lieux de mémoire disputés

Ce travail de mémoire ne passe pas seulement par les livres. Sur le continent africain, des lieux comme l’île de Gorée au Sénégal ou les forts négriers transformés en musées au Ghana permettent de commémorer les disparus.

Des dates symboliques – le 25 mars (journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage) et le 23 août (souvenir de la traite négrière et de son abolition) – servent désormais à rappeler ce passé. Mais la mémoire demeure fragmentaire, fragile, et trop souvent cantonnée à des rituels institutionnels.

En Europe, certaines villes comme Bristol ont entrepris d’affronter leur passé, allant jusqu’à déboulonner les statues des négriers qui avaient enrichi leur prospérité. D’autres, comme Bordeaux, préfèrent minimiser leur rôle, illustrant les résistances persistantes à assumer cette histoire.

C’est pourquoi l’imaginaire joue un rôle essentiel. Là où les archives manquent, où les traces écrites ont été détruites ou falsifiées, la fiction peut prendre le relais. Comme une détective, Miano reconstitue des fragments à partir de recherches, de témoignages oraux, de traditions oubliées. Son roman fait revivre des existences anonymes et leur redonne dignité.

Eyabe, en menant sa quête, devient le miroir de cette démarche : figure d’enquêtrice obstinée, elle incarne la volonté de savoir, malgré la douleur. Son enquête est impossible à clore, car aucune vérité ne réparera la perte, mais elle est nécessaire pour empêcher l’oubli.

Une enquête politique

« Toute littérature est politique », rappelle Miano, dans un essai de 2016, L’impératif transgressif. Dans La Saison de l’ombre, l’enquête narrative devient enquête politique. Il ne s’agit pas seulement de résoudre une énigme, mais de pointer la responsabilité des puissants, d’exiger justice pour les disparus et reconnaissance pour les descendants.

Par ce geste, Miano refuse la passivité de l’Histoire officielle. Elle écrit une mémoire vivante, une mémoire qui dérange et qui oblige. Comme dans un polar où la vérité révélée bouleverse l’ordre établi, La Saison de l’ombre brise le confort du silence.

Conclusion

Léonora Miano réussit un pari rare : écrire un roman à la fois captivant, comme une enquête haletante, et profondément engagé, comme un devoir de mémoire. La Saison de l’ombre ne se contente pas de raconter : il ressuscite les voix effacées, transforme la littérature en outil de réparation symbolique, et rappelle que l’oubli est toujours politique.

Un polar historique, mais surtout une enquête de mémoire qui continue de nous concerner, aujourd’hui encore.

Pour aller plus loin...

Bibliographie

Chaulet Achour, Christiane, « L’esclavage dans La Saison de l’ombre de Léonora Miano. Donner corps à un espace cicatriciel», dans Esclavage et littérature. Représentations francophones, sous la direction de Chaulet- Achour, Christiane, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 127-138.

Chivallon, Christine, « Bristol et la mémoire de l’esclavage : Changer et confirmer le regard sur la ville », Les Annales de la Recherche Urbaine / Paysages en ville, N°85, 1999, p. 100-110.

« Christiane Taubira le 18 février 1999 : “ La traite négrière et l'esclavage sont un crime contre l’humanité” », Institut national de l'audiovisuel, en ligne, < https://archive.org/details/lediscoursantill0000glis/mode/2up>

Cluzel, Clémence, « Gorée, l’île mémoire », Le Courrier de l’UNESCO, Vol. 3, N°2030, 2024, p. 15-17, en ligne, < https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390585>

Cottias, Myriam, « Esclavage : une mémoire à vif », Le Courrier de l’UNESCO, Vol. 3, N° 2030, 2024, 40 p., en ligne, < https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390561>

Darriet-Féréol, Virginie, « La Saison de l’ombre de Léonora Miano, une enquête autour de la mémoire de la capture », Le Centre de Recherches sur l'Imaginaire, 2016, en ligne, < https://phantasma.lett.ubbcluj.ro/la-saison-de-lombre-de-leonora-miano-une-enquete-autour-de-la-memoire-de-la-capture/>.

Emmer, Pieter Cornelis, « L'Afrique et l'impact de la traite atlantique », Revue d’histoire moderne & contemporaine, Vol. 5, n° 52-4bis, 2005, p.5-17, en ligne, <https://https://shs.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-contemporaine-2005-5-page-5?lang=fr>.

Leroueil, Emmanuel, « Quel est le bilan humain de la traite négrière ? », dans L’Afrique des Idées, 30 avril 2012, en ligne, <https://www.lafriquedesidees.org/quel-est-le-bilan-humain-de-la-traite-negriere/>.

Miano, Léonora, L’Impératif transgressif, Paris, L’Arche, 2016, 190 p.

Miano, Léonora, La saison de l’ombre, Paris, Grasset & Fasquelle, 2013, 240 p.

Nations Unies, Événements et Actualités, en ligne, < https://www.un.org/fr/observances >.

Porra, Véronique, « Reconfiguration culturelle de la mémoire de l’esclavage et de la traite dans les romans de Léonora Miano, Wilfried N’Sondé et David Diop », Il Tolomeo, n°25, 2023, p.97-112.

Tradition orale liée à la traite négrière et à l’esclavage en Afrique centrale, sous la direction de Jérôme Tangu Kwenzi-Mikala, Paris, Unesco, 2003, 115 p.

Verges, Françoise, « Les troubles de la mémoire : Traite négrière, esclavage et écriture de l’histoire », Cahiers d’études africaines, 179-180, 2005, p. 1143-1177, en ligne, <https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.15110>.