Continuités transformatives : un autre regard sur le chamanisme

L’art de survivre sans se renier

Ce billet fait suite à l’article sur le tourisme ayahuasca. Il poursuit la réflexion en s’appuyant sur le concept de « continuités transformatives », proposé par les anthropologues Frédéric B. Laugrand et Robert R. Crépeau, pour penser autrement les mutations actuelles du chamanisme autochtone.

On entend souvent dire que le chamanisme autochtone est en train de disparaître. À force de conversions, de contacts prolongés avec les Blancs et de pressions venues de la mondialisation, les pratiques traditionnelles perdraient leur sens ou seraient avalées par des formes nouvelles de croyances — chrétiennes, capitalistes, touristiques, name it...

Ce serait le prix du « progrès ».

Mais si cette disparition annoncée n’était qu’une question de perspective?

Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont proposé un changement de regard. Plutôt que de parler de « syncrétisme » ou d’« acculturation », des concepts qui évoquent souvent une perte ou une soumission à un modèle dominant, ils suggèrent une autre idée : celle de continuités transformatives.

Derrière ce terme un peu savant, il y a une proposition simple mais puissante: les peuples autochtones ne subissent pas passivement les influences extérieures. Ils les intègrent, les redéfinissent, les transforment… selon leurs propres logiques. Le chamanisme, loin de disparaître, se métamorphose. Il absorbe ce qui vient d’ailleurs, mais sans se renier, et ce depuis plus de trois cents ans, dès les premiers contacts avec les Européens et peut être même avant, pour ce qu’on en sait!

Transformer sans s’effacer

Quand on parle de syncrétisme, on imagine souvent un amalgame de croyances, mêlées de façon confuse. On ne sait plus ce qui vient d’où, ni pourquoi. L’acculturation, elle, suggère qu’une culture dominante, souvent occidentale, s’impose à une autre, qui finit par s’effacer. Ces concepts reposent sur une vision hiérarchique des sociétés, où les peuples autochtones apparaissent comme passifs, « en retard », voire archaïques, pour reprendre le vocabulaire d’un Mircea Eliade.

Mais ce que montrent les chercheurs comme Laugrand, Colpron ou Vilaça, c’est tout autre chose : c’est plutôt un mouvement d’appropriation créative. Des éléments venus d’ailleurs — une croix chrétienne, un chant, une technologie — peuvent être intégrés dans les pratiques chamaniques, à condition d’être réinterprétés à partir des catégories culturelles locales. Il ne s’agit ni de soumission, ni de confusion, mais d’une reconfiguration symbolique, fondée sur une logique interne qui demeure profondément cohérente.

Quand Jésus devient esprit auxiliaire

Chez les Inuit, par exemple, certaines figures chrétiennes ont été intégrées aux pratiques chamaniques. Pas comme de simples remplaçants, mais comme de nouveaux esprits protecteurs. Jésus, les saints, les prières : tout cela trouve sa place dans l’univers relationnel du chamane — non pas en effaçant les esprits traditionnels, mais en s’ajoutant à eux. La prière devient un chant parmi d’autres, un outil d’accès au monde invisible. Après tout, si les esprits des missionnaires sont utiles aux Blancs, pourquoi ne le seraient-ils pas pour tous ? Autant les approcher, les comprendre, et s’en faire des alliés.

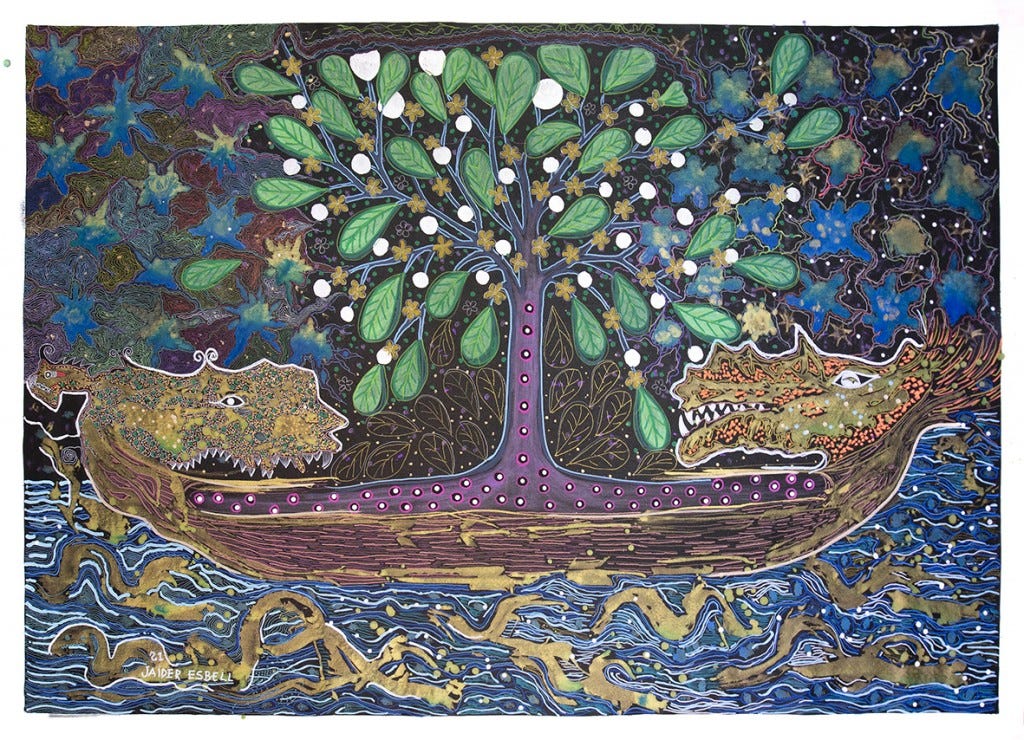

Même logique chez les Shipibo-Konibo, en Amazonie péruvienne. Pour eux, les technologies des Blancs — avions, téléphones, internet — ne sont pas perçues comme des symboles de modernité, mais comme des retours d’objets ancestraux. Dans leur cosmologie circulaire, le monde des esprits n’est pas linéaire: ce qui vient d’ailleurs peut très bien venir… de chez eux. Le chaman, ou onanya, continue de jouer son rôle de médiateur, même dans un univers où internet coexiste avec les chants sacrés.

Le développement du tourisme chamanique autour de l’ayahuasca illustre aussi cette capacité d’adaptation. Des pratiques autrefois réservées à des contextes communautaires sont aujourd’hui adaptées pour répondre à une clientèle mondiale. Il ne s’agit pas d’une adhésion pleine et entière au capitalisme, mais plutôt d’une stratégie de survie face aux bouleversements économiques et sociaux contemporains. Les rituels changent de forme, mais conservent un lien vivant avec les savoirs traditionnels. Le contact avec l’Occident reste source de tension, mais il agit aussi comme moteur d’innovation, là où la créativité chamanique continue d’opérer dans un monde en mouvement.

Une mémoire qui persiste malgré tout

Chez les Paiter Suruí, la situation est plus tendue. Sous la pression des missionnaires évangéliques, le chamanisme a été repoussé à la marge. Dans le documentaire Ex-Shaman, on suit Perpera, un homme toujours porteur du savoir chamanique, désormais relégué à garder la porte de l’église du village.

Mais son savoir ne s’est pas évaporé: il le transmet à un jeune garçon dès qu’une occasion se présente. Et quand ni la médecine blanche ni les prières chrétiennes ne parviennent à soigner une femme mordue par un serpent, c’est vers lui que la communauté se tourne à nouveau, démontrant que le chamanisme est bien vivant.

Facebook, les supermarchés, les téléphones sont bien là. Mais ils coexistent avec les savoirs ancestraux. Sous la présidence de Bolsonaro, qui a ouvertement encouragé l’invasion des territoires autochtones par les exploitants illégaux, les Paiter Suruí ont utilisé les réseaux sociaux comme un outil de résistance. Ils y dénoncent la déforestation de leur territoire, tout en continuant à transmettre oralement les récits du monde-esprit.

Entre mémoire chamanique et adaptation numérique, leur situation incarne parfaitement ce que plusieurs chercheurs appellent des continuités transformatives : une manière d’évoluer sans rompre, d’ajuster les pratiques aux réalités du monde tout en restant fidèle à une vision relationnelle de l’existence.

Ce que ça change

Comment ne pas remettre en question les oppositions simplistes entre tradition et modernité, authenticité et adaptation ? Le chamanisme n’est pas une relique à exposer dans un musée ou un vestige fantasmé au fond de la jungle. C’est un savoir vivant, mouvant, ancré dans des cosmologies souples, capables d’incorporer des éléments extérieurs sans se dissoudre.

Ces transformations, issues de dynamiques internes aux cultures autochtones, n’ont rien à voir avec ce qu’on appelle aujourd’hui néo-chamanisme — formes réinventées, souvent occidentales, qui puisent dans des symboles autochtones sans nécessairement en porter les logiques relationnelles profondes.

Comme le dit l’anthropologue Aparecida Vilaça, il ne s’agit pas d’un conflit, mais d’une métamorphose. Une transsubstantiation. Les pratiques changent, mais le lien au monde, lui, se réinvente — encore et encore.

Et si l’on cessait d’opposer tradition et changement ? Le chamanisme nous montre que la fidélité peut prendre la forme d’un mouvement. Que transformer, parfois, est la meilleure manière de rester soi.

Bibliographie

Colpron, Anne-Marie, “Contact crisis: Shamanic explorations of virtual and possible worlds”, Antropologica, 55, 2013, p. 373-383

Laugrand, Frédéric, «Filmer la divination chez les Inuit du Nunavut : les ateliers de transmission intergénérationnelle des savoirs (ATIS)», Recherches amérindiennes au Québec, volume 50, number 1, 2020, p. 151–165. https://doi.org/10.7202/1078708ar

Laugrand, Frédéric, « “Ni vainqueurs ni vaincus ”. Les premières rencontres entre les chamanes inuit (angakkuit) et les missionnaires dans trois régions de l’Arctique canadien », Anthropologie et sociétés, Vol.21, 2-3, 1997, p. 99-123.

Laugrand, F., & Crépeau, R., « Chamanisme, réseaux religieux et “empowerment” dans les sociétés autochtones des », Anthropologica, 57, 2015, p. 277-287.

Laugrand, F., & Crépeau, R., « Figures contemporaines du chamanisme autochtone. Recomposition religieuse, résilience et globalisation », Section thématique : Chamanisme, Anthropologie et Sociétés, 39, 1, 2015, p. 273–287.

Sztulman, L. (Réalisateur), Ex-Shaman [Film], Brésil, Papo Filmes, 2018.

Vilaça, Aparecida, « Devenir autre. Chamanisme et contact interethnique en Amazonie brésilienne », Journal de la Société des Américanistes 85, 1999, p. 239-260.

Tellement interessant cet article. Merci Johanne

Ça me fait revoir un peu mon idée car j’ai rencontré un chaman dans un village très isolé au Costa Rica, et j’ai été étonné de voir dans sa maison des images de la Vierge. Et comme il ne nous a pas expliqué ni montré des choses, je suis resté avec mes interrogations.