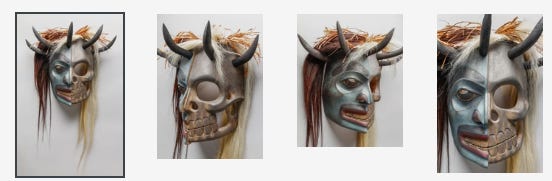

Chamane ou sorcier ? À vous de choisir

La double face du chamane

La figure du chamane, avec son allure inquiétante pour le regard occidental, occupe une place ambivalente dans l’imaginaire de tous, y compris au sein de sa propre communauté. Être de l’entre-deux, guérisseur, médiateur, détenteur de pouvoirs redoutés, il est à la fois une force bienveillante et une menace. Dans certaines traditions amazoniennes, le chamane se rapproche du jaguar prédateur, capable de métamorphose et de violence, tandis que chez les Inuit, il peut être accusé de nuire volontairement à ses pairs, même si, dans les deux cas, il demeure en même temps une figure centrale de protection, de médiation et de soin. On le craint pour ses pouvoirs, qui peuvent se retourner contre la communauté, autant qu’on l’apprécie pour les bienfaits qu’on lui attribue.

Cette ambivalence a été largement façonnée par le regard des premiers observateurs occidentaux, notamment les missionnaires. Confrontés à l’influence significative des chamanes sur leur communauté, ils les ont souvent assimilées à des sorciers ou à des diables. Le chamane devenait alors un adversaire spirituel, qu’il fallait discréditer et éliminer afin de convertir le plus grand nombre.

Cette perception s’est prolongée dans les premières théories anthropologiques : Tylor relègue les pratiques chamaniques au rang de superstitions primitives, tandis qu’Eliade en fait une interprétation mystique, les réduisant à des techniques d’extase, oblitérant totalement le contexte social et politique. Cet héritage théorique a perpétué la confusion entre chamanisme et sorcellerie, par les jugements de valeur issus du christianisme et du rationalisme. Plus récemment, le film Magical Death (1973), coréalisé par Napoleon Chagnon et Tim Asch, illustre bien les ambiguïtés du regard occidental sur le chamanisme : les pratiques yanomami y sont présentées comme à la fois fascinantes et inquiétantes, renforçant l’idée d’un pouvoir rituel menaçant. Dans le sillage de The Fierce People (1968), Chagnon a contribué à forger une image du chamane comme figure brutale, instrumentalisée dans des rapports de pouvoir. Cette interprétation est souvent critiquée pour sa tendance à essentialiser la violence et à ignorer les logiques relationnelles propres à ces pratiques.

Ce texte se propose d’examiner les frontières mouvantes entre les figures du chamane et du sorcier en nous appuyant sur deux terrains bien distincts : les Parakanã d’Amazonie avec les travaux de Carlos Fausto et les Inuit du Nord canadien analysés par Frédéric Laugrand.

Une notion aux contours instables

Le mot chamanisme (šaman) a été exporté par les anthropologues pour désigner une série de pratiques rituelles fondées sur la communication avec les esprits. Appliqué à des sociétés aussi diverses que les Toungouses, les Yanomami ou les Inuit, ce terme recouvre des pratiques profondément différentes, liées à des cosmologies, des statuts et des formes de pouvoir qui varient radicalement selon les contextes. Plutôt que de désigner un rôle unique et partout semblable, le chamanisme fonctionne comme un répertoire d’actions et de relations susceptibles de s’ajuster selon les situations, toujours façonné par les relations sociales dans lesquelles il s’inscrit. La distinction entre chamane et sorcier apparaît donc dépendante de la perception que les autres ont de l’efficacité ou des conséquences des actes chamaniques. Un chamane sera le sorcier d’un autre, c’est-à-dire que le même individu peut être perçu comme guérisseur dans sa communauté, et comme agent du mal dans la communauté voisine. La sorcellerie ne s’oppose pas toujours au chamanisme, elle peut en représenter la face sombre, révélée dans les situations de crise, de conflit ou de soupçon. L’enjeu n’est pas de fixer une définition du chamane, mais de saisir les modalités concrètes de son action, les perceptions qu’il suscite, et les conditions dans lesquelles il est soupçonné d’exercer une influence néfaste. Les exemples tirés des sociétés parakanã et inuit permettront d’éclairer ces mécanismes.

Le chamane jaguar : pouvoir, prédation et ambiguïté

Chez les Parakanã, peuple tupi de l’Amazonie orientale, la figure du chamane n’est ni définie ni institutionnalisée comme dans d’autres sociétés amazoniennes. On parle plutôt de “ rêveurs ”, et rares sont ceux qui revendiquent ce statut ouvertement. Cette discrétion s’explique par l’ambiguïté du rôle : respecté pour sa capacité à entrer en contact avec l’invisible, le rêveur est aussi redouté pour le pouvoir de nuisance qu’il incarne. La frontière entre chamane et sorcier y est mouvante, traversée par une logique de prédation. Carlos Fausto (2004) montre que le pouvoir chamanique est intimement lié à des éléments organiques et symboliques : le sang, le tabac, le rêve et le jaguar. Le “ rêveur ” s’identifie à ce dernier, apprend à manger sa viande crue et à adopter ses habitudes prédatrices. Cette identification incarne la puissance du chamane — mais aussi le danger qu’il représente. Tout à sa vision, le chamane se fait autre. Il suit la route du jaguar et devient prédateur. Il pourrait même s’en prendre aux femmes menstruées en reconnaissant l’odeur du sang, celles-ci sont donc tenues à l’écart du rituel. Une fois la viande et le sang consommé, la bouche du chamane sera à jamais imprégnée de cette odeur que seul l’usage du tabac très fort arrivera à camoufler.

Devenir chamane, c’est apprendre à maîtriser une force intérieure violente, potentiellement cannibale. Un élément central de cette ambivalence est la notion de karowara, force pathogène ou projectile spirituel que le chamane peut extraire du corps des malades… ou y projeter. Chez les Asurini, culturellement proches, les novices rêvent qu’ils mangent de la viande crue et sanglante pour s’approprier cette puissance. Le karowara est à la fois outil de guérison et arme offensive : le chamane peut soigner, mais aussi être soupçonné d’avoir causé le mal. Ce pouvoir ambivalent structure les relations sociales. Comme le souligne Fausto, « the stigma is stronger than the prestige » (2004, 160) : un rêveur doué suscite la méfiance, car ses dons peuvent être associés à la sorcellerie. Refuser de se dire chamane devient une stratégie de protection. Le chamanisme apparaît ici comme un pouvoir incertain, toujours susceptible de basculer. Loin de la figure du guérisseur isolé, le chamane parakanã incarne une puissance ambivalente inscrite dans un système relationnel fondé sur la prédation, le danger et la réciprocité. Il n’est pas sorcier par nature, mais peut le devenir par ses actes — ou par la manière dont ils sont interprétés. Cette instabilité ne contredit pas le système : elle en fait pleinement partie.

Ambivalence et soupçon : le chamane inuit et le désordre latent

Chez les Inuit du Nord canadien, la figure du chamane (angakkuq) occupe un rôle central dans la relation aux esprits, à la guérison et à l’équilibre communautaire. Toutefois, loin d’être un guide spirituel unanimement valorisé, il est aussi porteur d’une puissance ambiguë, susceptible de se retourner contre la collectivité. Le pouvoir du chamane inuit est donc lui aussi soumis au soupçon, surtout dans les moments de tension sociale. Laugrand montre que cette ambivalence est inscrite au cœur même du système chamanique inuit. D’un côté, l’angakkuq est consulté pour rétablir l’harmonie, interpréter les malaises, apaiser les esprits offensés. De l’autre, il peut être accusé d’exercer une agression chamanique, nommée ilisiiqsiniq, qui désigne l’envoi d’un mal, d’une maladie ou d’un sortilège néfaste, souvent dans des contextes de rivalité, de jalousie ou de conflits familiaux.

Dans les témoignages recueillis par Laugrand, cette capacité de nuire est attribuée à plusieurs chamanes vivants ou passés. Leurs pouvoirs inspirent le respect, mais aussi la crainte : il n’est pas rare que des aînés évoquent des souvenirs d’accusations ou de chamanes devenus dangereux. Le pouvoir chamanique est ainsi inséparable de la possibilité de troubles sociaux, à tel point que certains préfèrent l’écarter ou n’en parler qu’avec précaution : « Witchcraft in combination with shamanizing occur […] It is practised by the shaman’s trying to strike a person with sickness, deprive an enemy or an opponent of his soul » (Rasmussen,1931, 299, cité par Laugrand, 2006, 17).

Le christianisme, très présent dans les communautés inuit depuis le XXᵉ siècle, a renforcé cette méfiance. Si certains aînés valorisent encore les savoirs chamaniques comme héritage culturel, l’angakkuuniq reste une figure ambivalente, oscillant entre mémoire et menace. Son pouvoir, autrefois central, est aujourd’hui perçu à la fois comme une richesse spirituelle et comme une force dangereuse à manier avec prudence. Comme chez les Parakanã, le chamane inuit n’est pas sorcier par définition, mais peut le devenir aux yeux des autres. La frontière entre soin et nuisance dépend ici des effets perçus de son action, et du contexte relationnel dans lequel elle s’inscrit et surtout de la perspective de l’observateur. Cette ambivalence n’est pas un dysfonctionnement : elle révèle, au contraire, la complexité des rapports de pouvoir et des mécanismes de régulation sociale au sein de ces communautés.

Loin des représentations occidentales qui tendent à cantonner le chamane dans un rôle de guérisseur ou de guide spirituel, les cas des Parakanã d’Amazonie et des Inuit du Nord canadien montrent que son pouvoir est toujours ambivalent, instable, et exposé au soupçon. Dans les deux sociétés, le chamane n’est pas protégé par une autorité sacrée ou morale : il agit dans un espace relationnel mouvant, où ses dons peuvent être perçus comme des menaces autant que comme des ressources. La distinction entre chamane et sorcier ne repose donc pas sur une opposition nette entre bien et mal, mais sur des logiques sociales et symboliques spécifiques, où la capacité à guérir est inséparable de celle à nuire. Elle dépend moins de la nature des pratiques que du regard porté sur elles, dans des contextes marqués par la tension, le déséquilibre ou la rivalité. En ce sens, le chamanisme ne peut être réduit à une catégorie universelle et stable. Il désigne plutôt un ensemble de fonctions et de pouvoirs relationnels, sans cesse redéfinis par les circonstances. Reconnaître le caractère mouvant du chamanisme, loin de nier la légitimité des savoirs chamaniques, permet au contraire d’en saisir la richesse, la complexité et la force de régulation interne.

Bibliographie

Asch, Timothy and Napoleon Chagnon, Magical Death Documentary film. Documentary Educational Resources, 29 min., 1973.

Chagnon, Napoleon A. Yanomamö: The Fierce People, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1968, 160 p.

Fausto, Carlos, « A Blend of Blood and Tobacco: Shamans and Jaguars among the Parakana of Eastern Amazonia », dans N. Whitehead & R. Wright (éds.) In Darkness and Secrecy. The Anthropology of Assault Sorcery and Witchcraft in Amazonia. Durham, Duke University Press, 2004, p.157-178.

Laugrand, Frédéric, « ‘Angakkuuniq’ et ‘ilisiiqsiniq’. Réflexions préliminaires sur l’agression chamanique chez les Inuit du Nord canadien. » Revue Internationale d’Anthropologie et de Sciences Humaines (55) 2006, p. 13-33.

Rassmussen, Knud, The Netsilik Eskimos: Social Life and Spiritual Culture. Report of the Fifth Thule Expedition 1921- 24. Vol. VIII (1-2). Kopenhagen : Gyldendalske Boghandel, 1931.