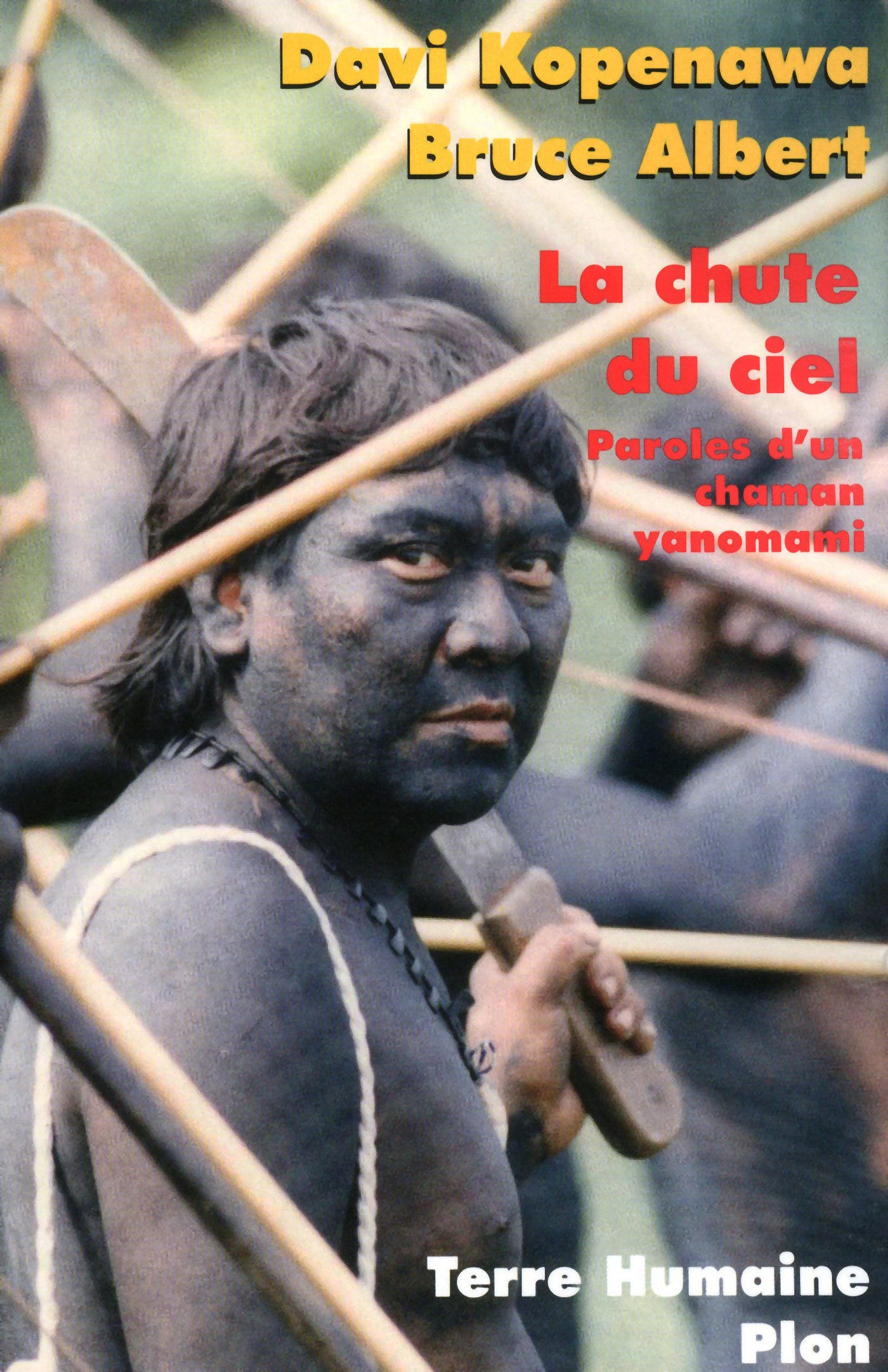

Dans le regard du chamane

À propos de La Chute du ciel de Davi Kopenawa et Bruce Albert

Trois siècles d’observation. Trois siècles passés à scruter le monde autochtone, à le catégoriser, sans prendre le temps de l’écouter. La Chute du ciel inverse la perspective : Davi Kopenawa, chamane yanomami, prend la parole, transmet, questionne, bouscule. En dialogue avec l’anthropologue Bruce Albert, il ne livre pas un témoignage parmi d’autres, mais un autre récit du monde — depuis la forêt, les esprits, depuis un monde que nous négligeons d’entendre.

À la croisée du récit de vie, du manifeste écologique et de la critique politique, La Chute du ciel bouleverse nos repères. Ce n’est pas seulement un autre regard : c’est une invitation à penser autrement la réalité.

Et si ce que nous appelons « nature » n’était pas qu’un décor, mais un ensemble d’êtres avec lesquels il faut composer ? Et si l’Occident n’était pas le centre, mais une manière de percevoir le monde parmi d’autres ?

Lire La Chute du ciel, c’est entrer dans le regard d’un chamane, se laisser observer, interpeller, troubler. Ce récit n’est pas simplement un témoignage autochtone : c’est une charge contre l’Occident, un cri de la forêt, un enseignement initiatique, un miroir retourné.

Au-delà de sa critique implacable du monde blanc et de son cri d’alarme écologique, La Chute du ciel est un véritable manifeste cosmopolitique — une proposition ontologique : une autre manière d’habiter le monde.

Un monde où plantes, montagnes et rivières sont des êtres relationnels, dotés d’intention, avec lesquels il faut composer. Pas seulement des ressources à exploiter ou des arrière-plans pour nos stories.

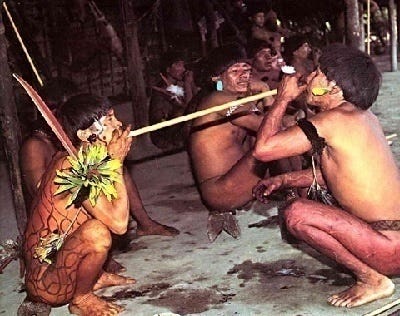

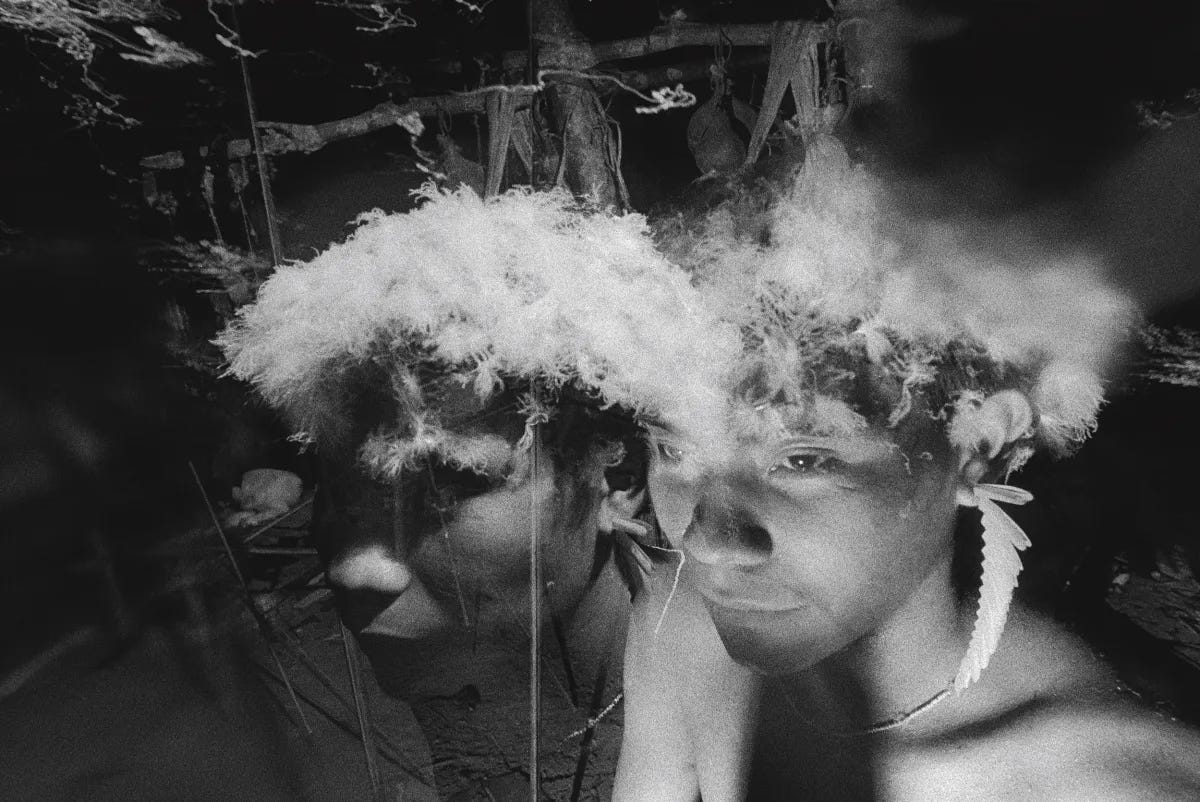

Dans cette perspective, connaître n’est ni accumuler, ni observer, ni classer. C’est entrer en relation, être transformé. Le savoir chamanique n’est pas un ensemble d’informations, mais une expérience : une transmission dans la chair et la vision, rendue possible par la yãkoana — cette poudre hallucinogène propre aux Yanomami, qui ouvre l’accès aux xapiri. Ceux-ci dansent, chantent, enseignent. Ils apparaissent réellement, non comme des métaphores, mais comme des présences. Kopenawa raconte sa transformation brutale, initiation violente.

« Aaaa ! Je deviens autre ! Aaaa ! » (La Chute du ciel, p. 121).

Son savoir est intérieur, incorporé :

« Mon papier est à l’intérieur de moi et il m’a été transmis par les paroles de mes anciens. » (p. 490)

Ce n’est pas un savoir qui s’écrit. C’est un savoir qui se vit.

Lorsqu’il devient auteur, Kopenawa ne le fait pas seul. Bruce Albert coécrit avec lui, non pour restituer une voix « pure », mais pour accompagner un mode d’expression qui échappe aux cadres occidentaux. Pas de linéarité, pas d’argumentation académique : ce qui se déploie, c’est une cosmologie racontée depuis l’intérieur. Albert ne s’efface pas ; il s’engage pleinement dans la rencontre. Il écrit : « Il est ainsi indispensable que le “je” de l’ethnographe soit capable de “devenir un autre que soi par l’ivresse de ses facultés morales”, et cela dans la même proportion que son “modèle” a accepté de le devenir en lui confiant la recréation écrite de ses dires » (p. 590). La relation est donc réciproque. L’Occidental ne peut pas simplement recueillir un témoignage. Il doit, lui aussi, être transformé.

Kopenawa s’exprime pour les siens, pour les esprits, pour la forêt. Il affirme que la forêt parle, et que vouloir la faire taire — en l’exploitant, en la brûlant, en l’oubliant — revient à nier tout un monde. À nier sa réalité. À provoquer sa chute.

Ceci ne relève pas d’une croyance au sens occidental. Il ne cherche pas à « faire croire » à des esprits invisibles pour préserver une culture menacée. Il parle depuis une réalité dans laquelle la séparation entre nature et culture n’existe pas. Une ontologie dans laquelle les rivières, les pierres, les montagnes et les esprits partagent une même intériorité, une forme de subjectivité. C’est cela que propose La Chute du ciel : un déplacement, un échange réel, une mise en jeu des subjectivités. Et à travers cette parole habitée, une prise de position politique : parler au nom de ceux qu’on n’écoute jamais.

Cette manière d’être au monde ne se contente pas de troubler nos repères : elle questionne jusqu’à nos grilles d’analyse héritées de la science et de la rationalité. Trop souvent, la parole de Kopenawa est perçue comme poétique, folklorique, naïve. Parfois même comme un conte triste, une voix parmi d’autres dans le grand chœur de la biodiversité culturelle.

Or, il ne s’agit pas d’une métaphore. Quand il dit que les esprits existent, il ne parle pas symboliquement. Il ne cherche pas à convaincre, il affirme une réalité — vécue, transmise, expérimentée. Pour lui, les xapiri sont des êtres présents, nécessaires à l’équilibre du monde. Et leur silence annonce la chute.

Dans la pensée yanomami, les vivants — humains ou non — sont en relation permanente avec ces présences. Ils ne sont pas des ressources. Ils ne sont pas là pour être exploités. Ce sont des partenaires, des alliés, parfois des dangers. Mais jamais des objets. Cette logique relationnelle s’oppose frontalement au naturalisme occidental, qui considère la matière comme inerte, et l’humain comme seul porteur d’intention.

C’est là que la notion de cosmopolitique, proposée par la philosophe Isabelle Stengers, prend tout son sens. Elle ne désigne pas un simple vivre-ensemble planétaire. La cosmopolitique invite à reconnaître que plusieurs mondes coexistent, chacun porteur de ses propres vérités et relations au vivant.

Stengers critique l’illusion d’un universel fondé sur la raison, si cher à l’Occident, et souvent présenté comme neutre, objectif, bienveillant. En réalité, cet universel est un projet colonial : il impose partout une définition dominante du réel, fondée sur les critères de la science, du droit, de l’économie. La cosmopolitique, elle, propose une écologie des pratiques. Un mode de coexistence entre les façons d’habiter le monde, affranchi de toute hiérarchie.

Appliquée au chamanisme, cette idée bouleverse nos réflexes. Car cela signifie qu’il ne faut pas entendre la parole de Kopenawa comme un récit culturel émouvant, ni l’interpréter comme une allégorie de la forêt. Il faut le considérer comme un discours sur le monde, au même titre qu’un article scientifique ou une déclaration politique. Ce n’est pas du folklore, mais une position ontologique.

Kopenawa ne demande pas la reconnaissance d’une culture. Il demande qu’on entende ce que dit le monde, depuis la forêt, depuis les esprits, depuis ceux qu’on refuse d’écouter. Il ne cherche pas à convertir — il cherche à faire entendre. Et ce qu’il dit, c’est que la chute du ciel n’est pas une image. C’est une menace réelle, cosmologique, commune.

Lire La Chute du ciel, c’est accepter un renversement, un regard posé sur nous sans complaisance.

Kopenawa parle de nous comme du "peuple de la marchandise". Un peuple qui détruit sans voir, qui extrait sans écouter, qui accumule sans comprendre. Dans ce miroir retourné, notre monde « moderne » apparaît vide, dangereux, spirituellement affaibli. Aveugle à ce qu’il détruit.

Mais ce jugement n’est pas un rejet. C’est un appel. Une invitation à désapprendre certaines évidences, à décentrer notre pensée, à voir notre culture comme une ontologie parmi d’autres — pas comme la mesure de toutes choses.

Kopenawa ne propose pas un retour en arrière, ni une idéalisation de la forêt. Il demande une écoute. Une attention réelle à ce que nous avons tout fait pour ne pas entendre : le fait que ce qui menace son monde menace aussi le nôtre. Que l’effondrement cosmique qu’il décrit — la chute du ciel — est aussi une image de notre propre avenir, celui que nous concoctons en étant sourds et aveugles à tous les avertissements donnés par notre science même, et par les éléments réagissant à notre exploitation sans borne des ressources naturelles.

La Chute du ciel n’est pas un livre qu’on oublie une fois refermé. Il m’a remuée, bousculée, assez pour que j’écrive une série d’articles sur le chamanisme, assez pour que je pense sérieusement à faire une maîtrise en recherche-création s’inspirant de certains de ses éléments. Je ne l’ai pas choisi comme on choisit un sujet : c’est lui qui m’a accrochée par ce qu’il fait ressentir : un autre monde, une autre manière de vivre, de savoir, de respirer. Il ne cherche pas à séduire. Il impose juste sa présence. Et cette présence, elle laisse des traces.

Changer de point de vue, ne serait-ce qu’un instant, suffit à faire de ce livre bien plus qu’un témoignage. Il est une leçon d’humilité, une invitation à écouter ce que l’Occident a trop souvent réduit au silence. Une manière de comprendre que résister, aujourd’hui, ça ne peut pas seulement dire s’indigner. C’est peut-être, aussi, apprendre à voir autrement. À faire place aux mondes que notre propre monde a menacés, effacés — et sans lesquels le ciel, comme le dit Kopenawa, pourrait bien tomber encore une fois.

Peut-être faut-il désormais écouter ce qui, longtemps, a été condamné au silence. Accueillir enfin ces voix qui nous pensent, pour imaginer d’autres mondes possibles.

Cet article conclut une série de réflexions sur le chamanisme, amorcée au fil de lectures, d’échanges et d’explorations personnelles. Je tiens à souligner que les connaissances mobilisées ici ont été acquises dans le cadre du cours Chamanisme et chamanes, donné à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) à l’été 2025, sous la direction inspirante d’Anne-Marie Colpron. Qu’elle soit ici remerciée pour la richesse de son enseignement, qui a ouvert bien des mondes.

Bibliographie

Benedetti, Silvia, « A Photographer’s Fight for Yanomami Sovereignty», Hyperallergic Media, April 6, 2023, en ligne, <https://www.rencontres- arles.com/fr/expositions/view/1611/claudia-andujar>, consulté le 16 jullet 2025.

Kelly Luciani, José Antonio, « Kopenawa Davi et Bruce Albert, La chute du ciel. Paroles d’un chaman yanomami », Journal de la Société des américanistes, 97-1 | 2011, en ligne, <http://journals.openedition.org/jsa/11786 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jsa.11786>, consulté le 16 juin 2025.

Kopenawa, Davi & Bruce Albert. La chute du ciel. Paroles d’un chaman Yanomami, EPub, Paris, Plon, 2010, 860 p.

Maison des peintres d’Arles, Claudia Andujar : À la place des autres, Arles, Les rencontres de la photographie Édition 2025, en ligne, <https://www.rencontres- arles.com/fr/expositions/view/1611/claudia-andujar>, consulté le 16 juin 2025.

Stenger, Isabelle, Pour en finir avec la tolérance. Cosmopolitiques, VII, EPub, Paris : La Découverte, 1997, 130 p.